Wärmepumpen: Wie funktionieren sie und was müssen Sie wissen?

Die Wärmepumpe entzieht ihrer Umgebung, zum Beispiel der Luft, Wärme und wandelt diese in nutzbare Heizenergie um. Als umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen ist sie eine Heiztechnik der Zukunft, auf die immer mehr Eigentümer:innen setzen. Doch wie funktioniert eine Wärmepumpe genau und welche unterschiedlichen Arten gibt es?

Was ist eine Wärmepumpe?

Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das Wärme von einem Ort mit niedrigerer Temperatur auf einen Ort mit höherer Temperatur überträgt. Die Wärmepumpenfunktion ähnelt der eines Kühlschranks, jedoch in umgekehrter Richtung. Eine Wärmepumpe kann Wärme aus der Luft, dem Boden oder dem Grundwasser gewinnen und sie für Heizungszwecke oder zur Warmwasserbereitung nutzen. Dafür nutzt sie einen Kältemittelkreislauf. Diese nachhaltige Heizlösung ist in Neubauten bereits Standard und kann zu erheblichen Energieeinsparungen führen.

Wärmepumpen nutzen erneuerbare Energiequellen, was zu niedrigeren Heizkosten führen kann.

Eine Wärmepumpe arbeitet optimal in Neubauten mit einer Flächenheizung, ist aber auch in gut gedämmten Altbauten effektiv.

Einige Wärmepumpenmodelle können auch zum Kühlen Ihres Hauses verwendet werden.

Die Anschaffungskosten sind vergleichsweise hoch, Sie können jedoch für fast alle Wärmepumpen-Arten Förderungen beantragen.

Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?

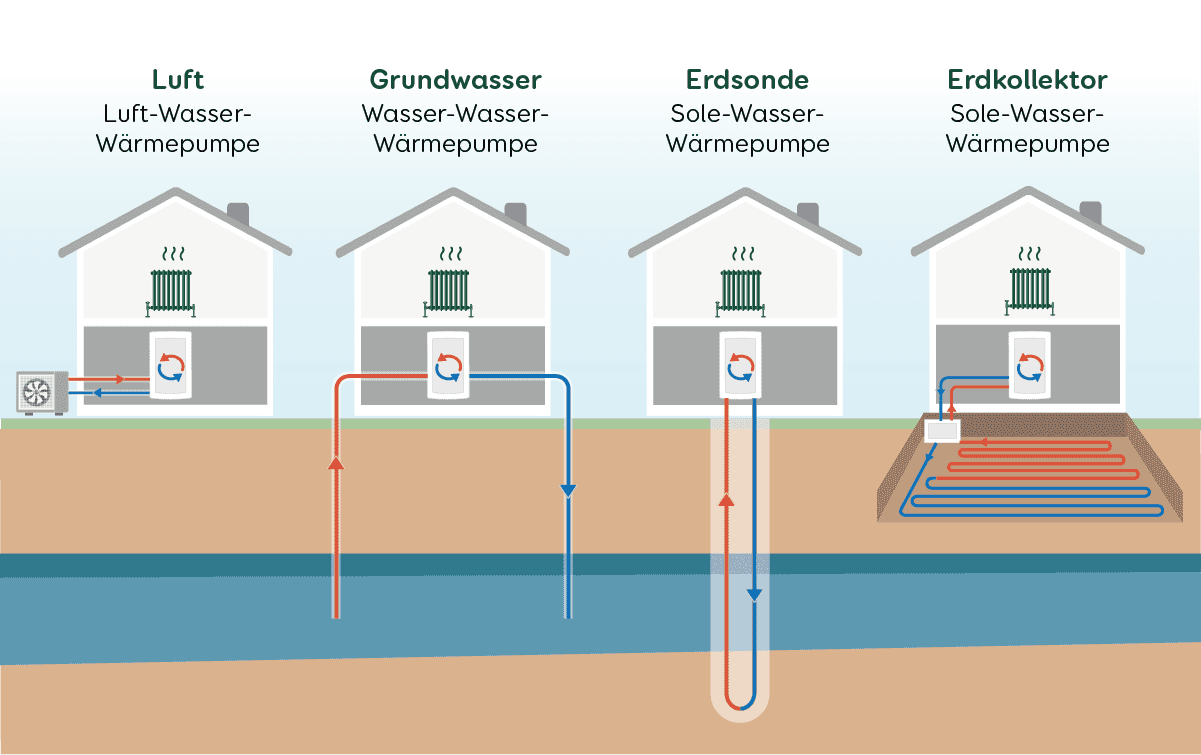

Eine Wärmepumpe kann auf verschiedene Arten betrieben werden, je nachdem welche Energiequelle genutzt wird.

Luft-Luft-Wärmepumpe: Sie nutzt die Abwärme, die aus dem Haus herausströmt, als Energiequelle. Sie funktioniert ohne Kältemittel und ist für die Warmwasserbereitung nicht geeignet.

Luft-Wasser-Wärmepumpe: Sie nutzt die Außenluft als Wärmequelle und überträgt sie auf das Heizsystem im Haus. Ist meist gemeint, wenn von Luftwärmepumpen die Rede ist.

Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Sie nutzt das Grundwasser oder einen nahegelegenen See oder Fluss als Wärmequelle. Dafür müssen Brunnen gebaut werden.

Sole-Wasser-Wärmepumpe: Sie wird auch als Erdwärmepumpe oder Erdwärmeheizung bezeichnet. Sie nutzt das Erdreich als Wärmequelle, entweder mithilfe von großflächigen Erdkollektoren oder mit einer vertikal in die Tiefe reichenden Erdsonde.

Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Wärmepumpen-Arten

Jede Wärmepumpen-Art hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Um das richtige Modell auszuwählen, hilft die folgende Tabelle:

Wärmespeicher halten das von Ihrer Wärmepumpe erwärmte Wasser zum Trinken oder zur Erwärmung Ihrer Heizkörper vor, sodass bei Bedarf immer Heizwärme und warmes Wasser verfügbar ist. Das sorgt für eine konstante Heizleistung - auch in Phasen mit hohem Verbrauch. Ein moderner Pufferspeicher hält die Temperatur im Kesselinneren zum Beispiel über mehrere Tage konstant.

Wärmepumpe in Kombination mit anderen Technologien

Häufig werden Wärmepumpen mit Photovoltaik kombiniert. Dabei wird ein Teil des benötigten Stroms der Wärmepumpe mit der eigenen Solaranlage auf dem Dach erzeugt. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Wärmepumpe mit einem anderen Heizsystem zu kombinieren. Zum Beispiel können Gas-Hybridheizungen die Leistung der Wärmepumpe zusätzlich unterstützen.

Möchten Sie gleichzeitig eine Wärmepumpe und eine Solarthermieanlage nutzen, benötigen Sie einen bivalenten Solarspeicher. Dieser speichert die Energie aus beiden Energiequellen. In ertragreichen Monaten wie im Sommer nutzen Sie die Sonnenenergie und ergänzen bei bewölktem Wetter fehlende Energie mittels Wärmepumpe. Auf diese Weise heizen Sie ganzjährig besonders umweltschonend.

Aktuelle politische Entscheidungen: Warum eine Wärmepumpe nutzen?

Wärmepumpenheizungen sind im Trend – in Neubauten gehören sie bereits zum Standard. Das liegt unter anderem am erklärten Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen im Gebäudesektor deutlich zu reduzieren. Wärmepumpenheizungen sind eine effiziente Möglichkeit des Heizungsgesetzes, die Klimaschutz-Ziele der Bundesregierung einzuhalten. Es wird jedoch keine Wärmepumpen-Pflicht geben, wie es in den Medien teilweise heißt.

Diese alternativen Heizlösungen ohne Gas und Öl gibt es:

Wärmepumpe

Holzheizung/Biomasseheizung

Solarthermie

Brennstoffzellenheizung

EE-Hybridheizung

Vor- und Nachteile von Wärmepumpen

Eine Wärmepumpe kann eine gute Möglichkeit sein, um nachhaltiger zu heizen und Energiekosten zu sparen. Doch wie bei jeder Technologie gibt es auch Vor- und Nachteile, die Sie abwägen sollten.

Viele Wärmepumpen verwenden fluorierte Treibhausgase, die klimaschädlich sind. Um die Umwelt zu schonen, sollten Sie sich für Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln entscheiden. Langfristig wollen immer mehr Hersteller auf klimafreundliche und ungiftige Kältemittel umstellen. Ihr Vorteil: Sie können einen zusätzlichen Förderbonus von 5 Prozent für Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln erhalten.

Welche Voraussetzungen sollte das Haus erfüllen?

Bevor Sie sich für eine Wärmepumpenheizung entscheiden, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Haus bestimmte Voraussetzungen erfüllt und die Wärmepumpe sich für Sie lohnt.

Genügend Platz: Je nach Wärmepumpenart brauchen Sie den entsprechenden Platz, zum Beispiel für Bohrungen oder einen geeigneten Aufstellort der Außenanlage.

Flächenheizung: Eine Wärmepumpe arbeitet effizienter bei niedrigen Vorlauftemperaturen, die zum Beispiel großflächige Heizkörper wie eine Fußbodenheizung gewähren.

Wärmedämmung: Eine Wärmepumpe arbeitet effizienter, wenn das Haus gut isoliert ist.

Welche Wärmepumpe für welches Haus infrage kommt, lässt sich nicht pauschal sagen. Lassen Sie sich am besten von einer Fachfirma dazu beraten.

Stellen Sie die Wassertemperatur Ihres derzeitigen Heizungssystems auf etwa 50 Grad ein. Reicht die dadurch produzierte Heizenergie, um die Räume ausreichend zu erwärmen, kommt eine Wärmepumpe für Ihren Bestandsbau prinzipiell infrage. Wird es nicht ausreichend warm, können größer dimensionierte Heizkörper das Problem eventuell beheben.

Optimale Regelung der Wärmepumpenheizung

Stromverbrauch: Für den Betrieb braucht eine Wärmepumpe Storm, der häufig noch aus Kohle und Erdgas erzeugt wird. Daher ist eine Stromversorgung über Photovoltaik umweltfreundlicher.

Wirkungsgrad: Je effizienter eine Wärmepumpe ist, desto höher ist ihre sogenannte Jahresarbeitszahl (JAZ). Empfohlen wird eine JAZ zwischen etwa 3,5 und 5.

Wärmebedarf: Welche Leistung Ihre Wärmepumpe erbringen sollte, hängt von Ihrem Energieverbrauch ab. Schauen Sie in Ihre Heizkostenabrechnung oder den Energieausweis, um Ihren Wärmebedarf und die richtige Heizkörpergröße zu ermitteln.

So können Sie Ihre Wärmepumpenheizung verbessern:

Wärmepumpe mit einem zweiten Wärmeerzeuger kombinieren, der bei mehr Heizbedarf einspringt.

Vorlauftemperatur bis maximal 55 Grad gewährleisten (zum Beispiel mit Fußbodenheizungen und guter Dämmung).

Ein Wärmepumpenheizkörper kann ansonsten niedrige Vorlauftemperaturen ermöglichen.

Hydraulischen Abgleich der Wärmepumpenheizung durchführen.

Regelmäßige Wartung, da verschmutzte Filter die Leistung beeinträchtigen.

Wartung und Lebensdauer der Wärmepumpe

Moderne Wärmepumpen haben eine durchschnittliche Lebensdauer von etwa 20 Jahren. Je weniger An- und Abfahrprozesse eine Wärmepumpe durchläuft, desto langlebiger ist sie. Sie können die Lebensdauer Ihrer Wärmepumpe mit einer regelmäßigen Wartung alle ein bis zwei Jahre verlängern.

Kosten und Förderungen einer Wärmepumpe

Bei einem Einfamilienhaus müssen Sie mit Wärmepumpen-Kosten zwischen etwa 8.000 und 28.000 Euro inklusive Installation und Erdarbeiten rechnen. Die hohe Anschaffungssumme kann jedoch durch staatliche Förderungen gesenkt werden. Der Staat gewährt für Wärmepumpen verschiedene Fördermöglichkeiten, um den Einsatz erneuerbarer Energien zu unterstützen.

Im Betrieb verursachen Wärmepumpen aufgrund ihrer Funktionsweise nur Stromkosten. Den Stromverbrauch einer Wärmepumpe für Ihre momentane Situation können Sie anhand Ihrer bisherigen Heizverbräuchen ermitteln. Viele Stromanbieter bieten kostengünstigere Wärmepumpen-Tarife an. Voraussetzung hier ist ein separater Stromzähler.

Kostenvergleich zu herkömmlichen Heizsystemen

Im Vergleich zu anderen Heizungsarten haben Wärmepumpen hohe Anschaffungskosten, können aber von staatlichen Förderungen und langfristigen Vorteilen profitieren. So werden Sie als Verbraucher:in unabhängiger von steigenden Energiepreisen. Dagegen werden Heizungsarten, die auf fossilen Brennstoffen basieren, immer teurer, so dass sich der Einbau mit Blick auf die Zukunft kaum noch lohnt.

Häufig gestellte Fragen

Welche Wärmepumpe eignet sich für einen Altbau?

Zur Beheizung von Altbauten sind Wasser-Wärmepumpen am besten geeignet. Lässt sich die Brunneninstallation problemlos durchführen und ist das Gebäude ausreichend gedämmt, müssen meist nur noch die Heizkörper erneuert werden. Ist genügend Platz für die Bohrarbeiten vorhanden, kann auch eine Sole-Wasser-Wärmepumpen infrage kommen. Für Luft-Wasser-Wärmepumpen reicht der Dämmstatus eines Altbaus meist nicht aus. Alles zu Wärmepumpen im Altbau.

Wo muss eine Luft-Wasser-Wärmepumpe stehen?

Grundsätzlich sind sowohl die Innen- als auch die Außenaufstellung möglich. Außerhalb des Hauses empfiehlt sich die Platzierung auf einem soliden Betonfundament, das an der lauteren Gebäudeseite angebracht wird. Gehwege, Terrassen und Wände sollten sich mindestens drei Meter entfernt befinden. Neben den Außengeräten gibt es Split-Geräte, bei denen nur die Ventilatoreinheit der Wärmepumpe im Außenbereich aufgestellt wird. Im Haus wird der innere Teil des Geräts installiert.

Wie weit muss eine Wärmepumpe vom Nachbargrundstück entfernt sein?

Bei der Installation einer Wärmepumpe muss der Abstand zu benachbarten Grundstücksgrenzen eingehalten werden. Gemeinhin werden drei Meter Abstand wegen der Geräuschentwicklung vorgeschrieben. Allerdings gab es in der Vergangenheit bereits Urteile in mehreren Bundesländern, die dieser Abstandsvorgabe widersprochen haben. Informieren Sie sich daher vorab über die Regelungen, die in Ihrer Region gelten.

Sind Wärmepumpen laut?

Wasser- und Sole-Wärmepumpen sind nicht laut. Luft-Wärmepumpen bilden dagegen Geräusche aufgrund ihrer großen Ventilatoren. Daher sollten Sie vor dem Kauf auf den Schallausstoß Ihrer Wärmepumpenmmodells achten. Moderne Varianten sind inzwischen kaum noch lauter als ein Kühlschrank.

Wird es eine Wärmepumpen-Pflicht geben?

Nein, die Bundesregierung plant derzeit keine Wärmepumpen-Pflicht. Um die Klimavorgaben zu erfüllen, können Sie auch andere grüne Heizlösungen einbauen, zum Beispiel Biomasseheizung, Solarthermie, Brennstoffzellenheizung oder eine EE-Hybridheizung.