Innendämmung: Die günstige Alternative zur Außendämmung

Bei der Innendämmung handelt es sich um eine kostengünstige Option, mit der Sie ein Gebäude energieeffizienter gestalten können. Insbesondere, wenn Sie von außen keine Veränderungen an der Fassade vornehmen dürfen oder nicht das notwendige Budget für eine Außendämmung vorhanden ist, stellt die Innendämmung eine gute Alternative dar, die Ihnen hilft, Heiz- und Energiekosten zu sparen.

Was ist eine Innendämmung?

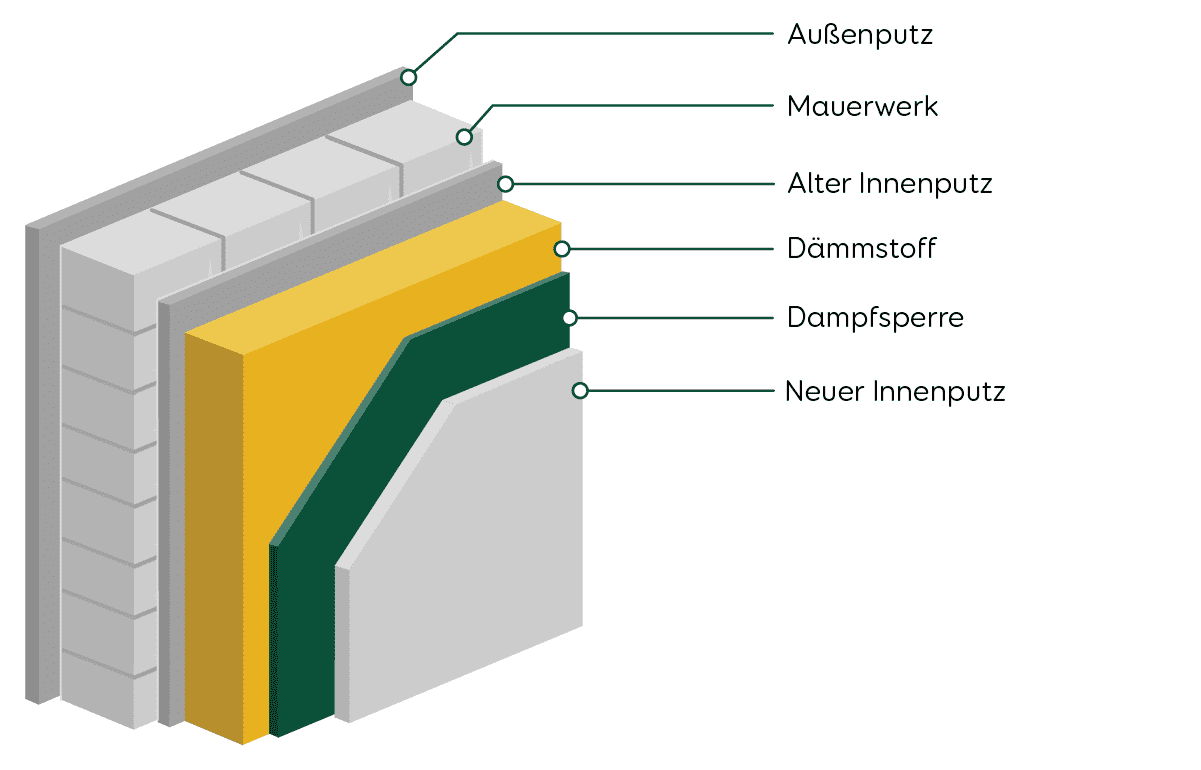

Durch Innendämmungen verlieren die Außenwände Ihrer Immobilie weniger Wärme nach außen hin. Die Wärme wird im Gebäude gehalten, Räume müssen weniger stark aufgeheizt werden und Sie können Heizkosten sparen. Dabei dienen Innendämmungen dem gleichen Zweck wie Wärmedämmungen von außen: Der Wärmedurchlasswiderstand der Außenwandkonstruktion wird erhöht und die raumseitigen Wandoberflächentemperaturen steigen dadurch. In Folge wird Ihr Heizenergiebedarf reduziert. Zusätzlich beugen Sie mit einer Innendämmung der Bildung von Schimmel vor.

Innendämmung oder Fassadendämmung?

Die Entscheidung zwischen einer Innen- und Außendämmung sollte genau abgewogen werden, denn beide Varianten haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Die äußere Fassadendämmung gilt als effizienter, kann bei Altbauten aber nicht überall uneingeschränkt durchgeführt werden.

Die Innendämmung benötigt kein Gerüst und ist somit günstiger, allerdings wird durch sie auch die wertvolle Wohnfläche verringert. Fakt ist, dass Sie, egal welche Wärmedämmung Sie wählen, am Ende Energieverluste erheblich minimieren können.

Folgende Gründe sprechen für eine Innendämmung:

Das Gebäude verfügt über eine denkmalgeschützte Fassade oder eine Fachwerkhaus-Fassade und darf optisch nicht verändert werden.

Sie möchten mit der Innendämmung Geld sparen, weil kein Außengerüst notwendig ist.

Eine Außendämmung würde über Ihre Grundstücksgrenze hinausgehen.

Sie planen, Ihre Eigentumswohnung und nicht das gesamte Gebäude zu dämmen.

Sie dürfen Ihre Mietwohnung mit der Zusage des Vermieters dämmen.

Nutzen Sie Ihren Keller als Partykeller, Gäste- oder Hobbyraum kann eine Innendämmung sinnvoll sein. Der Keller lässt sich schneller aufheizen und Sie schaffen eine gemütliche Wohnatmosphäre. Im Gegensatz zur Außendämmung des Kellers sind keine langen und aufwendigen Aushubarbeiten notwendig. Außerdem können Sie den Keller auch im Winter dämmen, was sich bei der Außendämmung wegen des gefrorenen Bodens als äußerst schwierig erweist.

Welches Dämmmaterial eignet sich für die Innendämmung?

Es gibt mehrere Arten von Dämmplatten und Dämmmatten, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Jedes der Materialien hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Grundsätzliche Eigenschaften sind folgende:

Vorschriften für Dämmungen

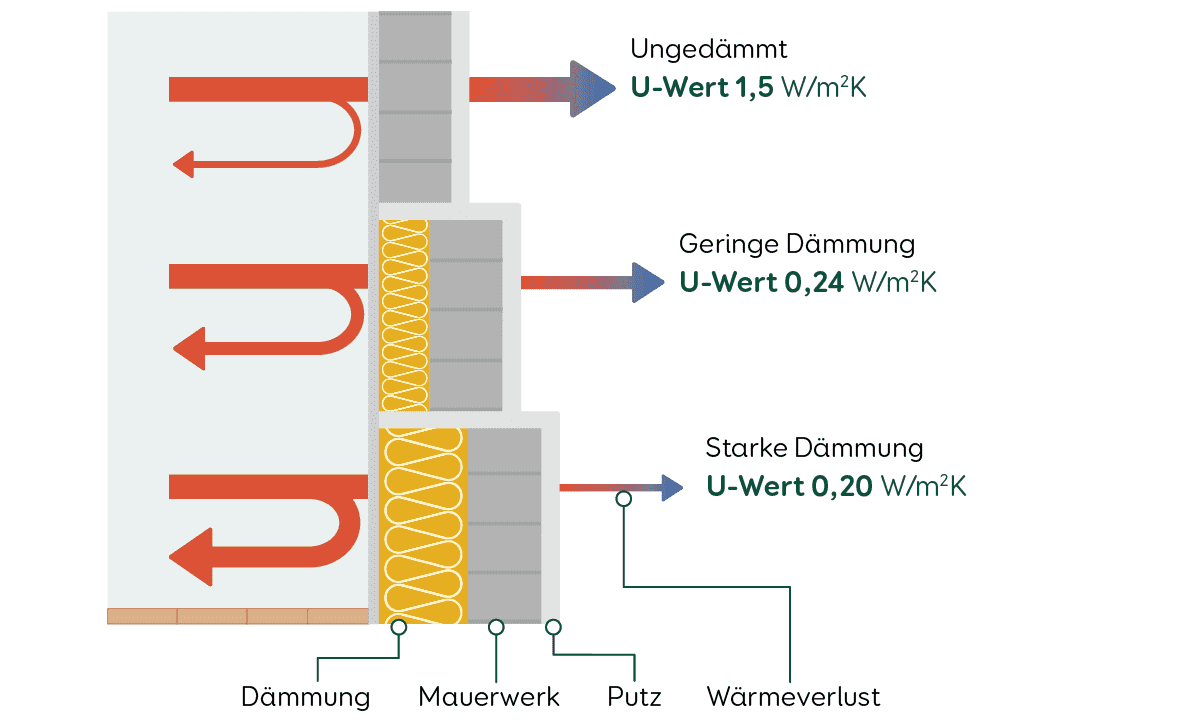

U-Wert: Für die Dämmung von Neu- und Altbauten verlangt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) einen bestimmten Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert):

Außenwände und Dachflächen: 0,24 W/m²K

Flachdächer: 0,20 W/m²K

Wände und Decken von unbeheizten Kellern: 0,30 W/m²K

Je kleiner der U-Wert ist, desto weniger Wärme geht durch das Bauteil verloren

Feuchtigkeitsschäden vermeiden

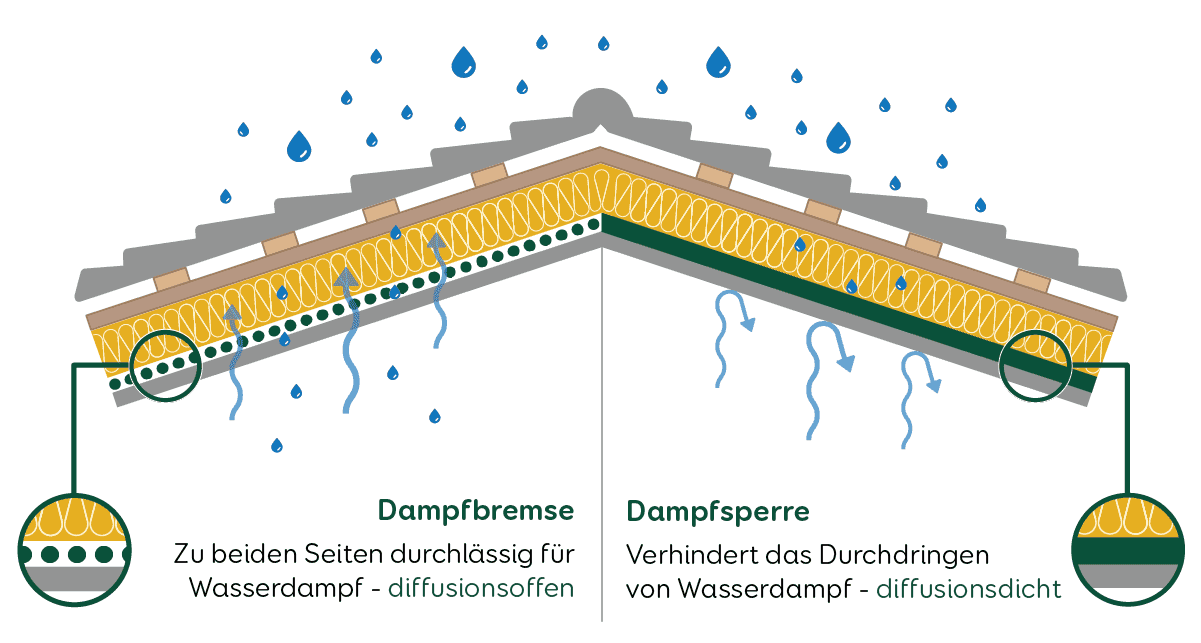

Um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsentwicklung entgegenzuwirken, eignet sich diffusionsoffenes Dämmmaterial. Calciumsilikatplatten, die aus Kalk, Zellulose, Wasser und Sand gefertigt werden, absorbieren zum Beispiel eine Menge Wasserdampf. Mit Gipskartonplatten gestärkte Mineralschaumplatten sind eine ebenbürtige und ökologisch wertvolle Alternative. Dampfsperren und Dampfbremsen sorgen ebenfalls dafür, dass es nicht zu Feuchtigkeits- und Schimmelbildung kommt.

Dampfbremse und Dampfsperre

Die Dampfbremse ist wasserdampfdurchlässig. Im Sommer kann daher ein gewisses Maß an Luftfeuchtigkeit in den Innenraum gelangen, welches Sie an kühleren Morgen- oder Abendstunden herauslüften müssen. Die Dampfbremse gibt im Winter allerdings auch Luftfeuchtigkeit aus dem Innenraum nach außen ab - aber nie so viel, dass es zu Schäden oder Schimmelbildung an der Außenwand kommt. Sie wird deswegen als feuchtevariabel bezeichnet.

Eine Dampfsperre lässt dagegen überhaupt keine Feuchtigkeit durch. Deswegen findet sie beim Bau eines normalen Wohn- oder Bürogebäudes kaum noch Verwendung. Eine Dampfsperre nutzt Ihnen lediglich, wenn der Wasserdampf innen stets höher sein soll als außen (zum Beispiel in einem Dampfbad).

Nicht jede Dampfbremse eignet sich für jeden Dämmstoff. Achten Sie deswegen unbedingt darauf, dass Sie die passende Dampfbremse für das von Ihnen verwendete Dämmmaterial nutzen:

Kosten & Förderungen von Innendämmungen

Je nach Material und handwerklichem Aufwand kommen für Wärmedämmung Preise zwischen 40 und 150 Euro pro Quadratmeter auf Sie zu. Damit sind Einbau und Verkleidung der Dämmung mit eingerechnet. Bei einer Innendämmung über etwa 100 Quadratmeter können Sie also mit Gesamtkosten von 4.000 bis 15.000 Euro rechnen.

Wenn Sie sich für eine Innendämmung entscheiden, können Sie von Förderprogrammen für energetische Sanierungen profitieren. Zusätzlich zu den staatlichen Fördergeldern bieten auch einzelne Bundesländer Fördermittel an. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem zuständigen Landesbau- oder Gemeindeamt.

Wir von Aroundhome unterstützen Sie dabei, Ihre Hausprojekte erfolgreich und stressfrei umzusetzen – durch individuelle Beratung und die Vermittlung passender Fachfirmen. Unser Service ist für Sie komplett kostenfrei und unverbindlich, wir finanzieren uns über die Zusammenarbeit mit den Fachfirmen.

Jetzt Fachfirmen finden- > 500.000

erfolgreich an Fachfirmen vermittelte Aufträge pro Jahr

- 15

Jahre Markterfahrung in verschiedensten Branchen

- > 40

Produkte und Dienstleistungen rund ums Eigenheim

Häufig gestellte Fragen

Was kostet eine Innendämmung?

Je nachdem, welches Material Sie auswählen und wie hoch der handwerkliche Aufwand ausfällt, können Sie für die Innendämmung Preise zwischen 40 und 150 Euro pro Quadratmeter einkalkulieren.

Welches Material eignet sich für die Innendämmung?

Die Auswahl an Materialien für eine Innendämmung ist groß. Zur Verfügung stehen mineralische (z. B. Glas- oder Steinwolle), synthetische (z. B. expandiertes Polystrol oder Polyurethan) und natürliche Dämmstoffe (z. B. Holzfaser oder Kork). Welcher Dämmstoff für Ihre Zwecke infrage kommt, hängt von Ihrem Budget ab und davon, wie und was Sie dämmen möchten.

Wie sinnvoll ist eine Innendämmung?

Eine Innendämmung ist die passende Alternative, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist, zum Beispiel weil es sich um eine denkmalgeschützte Fassade handelt. Der Vorteil: Der Wärmeschutz der Fassade wird erhöht, aber das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes bleibt erhalten und Sie müssen keine Extrakosten für ein Baugerüst zahlen.