Mit einem Kamin schaffen Sie eine unverwechselbare Atmosphäre

Das schummrige Licht, das Knistern des Holzes und die angenehme Wärme, die sie verbreiten: Kamine sind auch heute noch ein beliebtes Element, um das Eigenheim oder die Wohnung besonders wohnlich zu gestalten. Erfahren Sie, welche Kaminarten es gibt, wie teuer sie sind und ob Sie Anspruch auf Fördermittel vom Staat haben.

Welche Arten von Kaminen gibt es?

Gel-Kamin

Für einen Gel-Kamin ist keine Abluftmöglichkeit, wie zum Beispiel ein Schornstein, nötig. Er kann deshalb auch jederzeit nachträglich eingebaut werden. Als Brennstoff dient ein Brenngel, das aus Ethanol und speziellen Verdickungsmitteln besteht. Ein Gel-Kamin gibt kaum Wärme ab und wird hauptsächlich wegen der Optik eingesetzt:

Bio-Ethanol-Kamin

Bio-Ethanol-Kamine sind auch unter dem Namen Spiritus-Kamine bekannt, da Brennstoff als flüssiges Ethanol verwendet wird. Dies birgt ein höheres Sicherheitsrisiko, auf das auch die Stiftung Warentest hinweist. So sollten Sie niemals einen Bio-Ethanol-Kamin nachfüllen, wenn er noch warm ist. Selbst die kleinste Flamme kann dabei aus dem Gerät schlagen und sich rasend schnell ausbreiten. Schwere Verbrennungen und ein Hausbrand könnten die Folgen sein. Achten Sie beim Kauf ebenso darauf, dass der Bio-Ethanol-Kamin die Anforderung nach DIN EN 16647 (ehemals DIN 4734-1) erfüllt.

Kaminofen

Im Vergleich zum Kamin ist ein Kaminofen mit einem Ofenrohr an den Schornstein angeschlossen und hat eine geschlossene Brennkammer. Da er freistehend ist, lässt er sich gut nachträglich einbauen, sofern ein Schornstein vorhanden ist. Der Kaminofen ist auch unter den Namen Cheminéeofen und Schwedenofen bekannt.

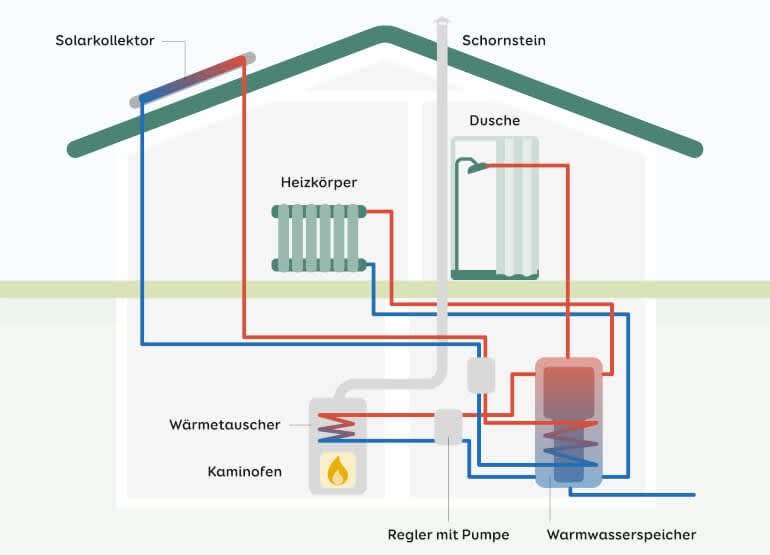

Besonders beliebt sind wasserführende Kaminöfen, die wie eine Heizungsanlage fungieren. Sie beheizen nicht nur den Raum, in dem sie stehen, sondern mittels eines Wärmetauschers ebenfalls den Wasserkreislauf der Zentralheizung. Oft sind wasserführende Kaminöfen zusätzlich mit einem Backfach oder einem Kochfeld versehen:

Offener Kamin

Der klassische Kamin, wie man ihn aus alten Filmen oder Herrenhäusern kennt, ist in die Wand eingemauert und dort mit einem Schornstein verbunden. Ein nachträglicher Einbau in Ihr Eigenheim ist daher sehr kostenintensiv und würde sich nur für einen Neubau lohnen. Auch wenn ein offener Kamin eine angenehme Strahlungswärme abgibt, ist er in der heutigen Zeit leider sehr ineffizient. Gerade mal 20 bis 30 Prozent der produzierten Wärme gibt der Kamin an den Raum ab. Der Rest geht durch den direkten Zugang zum Schornstein verloren. Heutzutage wird der offene Kamin nur noch wegen der romantischen Optik genutzt.

Heizkamin

Die moderne Variante des offenen Kamins ist der Heizkamin. Dieser wird ebenfalls mit einem direkten Schornsteinzugang in die Wand eingemauert, enthält aber zusätzlich einen geschlossenen Brennraum aus Stahl. Dadurch geht die Wärme weniger durch den Schornstein verloren, sondern wird direkt in den Wohnraum geleitet. So erreicht ein Heizkamin einen Wärmewirkungsgrad von 70 bis 80 Prozent, der aber immer noch hinter dem Wert moderner Kaminöfen liegt. Diese Variante empfiehlt sich also, wenn Sie einen offenen Kamin sanieren und sich keinen neuen zulegen möchten. Zudem gibt es auch Heizkamine mit Wassertaschen, die wasserführend sind, und somit die ganze Wohnung beheizen können.

Ein Kamin, der mit einer Wasserführung oder einer Wassertasche ausgestattet ist, speichert einen Großteil seiner erzeugten Wärme in einem Pufferspeicher für Brauch- und Heizwasser. So kann er die Beheizung des ganzen Hauses unterstützen. Da aber ein Kamin heutzutage nur sporadisch angemacht wird, eignet sich die wasserführende Variante nicht als alleinige Wärmequelle für das Haus.

Kachelkamin

Kachelkamine schaffen durch ihre klassische Optik eine sehr heimische Atmosphäre. Sie sind hauptsächlich mit einer geschlossenen Brennkammer und wärmespeichernden Ofenkacheln ausgestattet, welche auch nach dem Erlöschen des Feuers noch Restwärme abgeben. Die Strahlungswärme eines Kachelkamins wird als besonders angenehm empfunden.

Pelletkamin

Der Pelletkamin ist auch unter den Namen Pellet-Kaminofen bekannt. Als Brennstoff werden die namensgebenden Pellets verwendet. Sie werden unter Druck aus Stärke, Wasser sowie naturbelassenem Restholz, wie zum Beispiel Sägespänen, hergestellt und gelten als CO2-neutral. Dank eines Vorratsbehälters entfällt auch die konstante manuelle Nachladung des Brennstoffs. Das Entzünden geschieht automatisch mittels eines elektrischen Zünddrahtes. Zudem gibt es auch Pelletöfen und Pelletheizungen, die nicht nur ein Zimmer, sondern das ganze Haus beheizen. Diese Varianten sind ebenfalls als wasserführende Modelle verfügbar.

Gaskamin

Bei einem Gaskamin wird Erd- oder Flüssiggas in den Brennraum geleitet und dort verbrannt. Diese Kamine sind sehr benutzerfreundlich, da sie über eine Fernbedienung gesteuert werden und der Brennraum nicht gereinigt werden muss. Neuere Modelle sind sogar per App steuerbar und kompatibel mit einem Smart-Home-System. Zudem ist ein manuelles Nachlegen des Brennstoffes überflüssig. Auf Wunsch kann die Optik eines Holzfeuerofens nachgeahmt werden:

Elektrokamin

Ein Elektrokamin besteht aus einer elektrischen Heizung und einer Feuersimulation. Für den Betrieb ist meistens nur eine normale Steckdose notwendig. Elektrokamine gelten als sehr sicher und sind daher besonders für Familien mit kleinen Kindern zu empfehlen. Aufgrund ihrer Einfachheit gibt es Elektrokamine in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen.

Spezielle Arten

Die meisten Kamine und Kaminöfen beziehen den Sauerstoff, den sie für die Verbrennung benötigen, aus der Raumluft. Bei der dichten Bauweise von modernen Wohngebäuden kann aber unter Umständen nicht genügend frische Luft für den Betrieb zur Verfügung stehen. Es gibt daher auch raumluftunabhängige Kaminöfen, die mittels einer direkten Verbindung zur Außenluft versorgt werden. Hierbei muss auf eine absolute Dichtigkeit geachtet werden, um giftige Rauchgase in der Raumluft zu vermeiden. In Deutschland dürfen sie deshalb nur dann betrieben werden, wenn eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) vorliegt.

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Kaminarten

Wenn Sie sich für einen wasserführenden Kaminofen entscheiden, können Sie diesen auch mit Solarthermie kombinieren. Dabei wird die Wärme der Solaranlage in einem Pufferspeicher gelagert. Sobald diese aufgebraucht ist, regelt der Ofen die Beheizung des Hauses und des Trinkwassers. So sparen Sie jährlich viel Brennmaterial ein.

Wie groß und leistungsfähig sollte der Kamin sein?

Wenn Sie sich für eine bestimmte Kaminart entschieden haben, stellt sich nun die Frage, welche Größe und Leistungsfähigkeit die passende für Sie ist. Beachten Sie dabei, dass die angegebene kW-Leistung eines neuen Kaminofens nicht der tatsächlichen maximalen Wärmeleistung entspricht. Folgende Faktoren sind vor dem Kauf zu analysieren:

der gewünschte Zweck des Kamins

die Größe des zu beheizenden Raumes

die Isolierung des Raumes

die Funktionalität der Feuerungsanlage (z. B. Zustand des Schornsteins)

Kaminleistung nach Zweck auswählen

Zu welchem Zweck wollen Sie sich einen Kamin zulegen? Soll nur ein Raum beheizt werden? Soll der Kaminofen zusätzlich die Zentralheizung unterstützen? Oder wollen Sie ihn nur gelegentlich nutzen für die schöne Atmosphäre? Hier finden Sie einen Überblick:

Benötigte Wärmeleistung berechnen

Das richtige Raumheizvermögen für Ihren Wohnraum können Sie mit einer einfachen Formel ermitteln: 0,1 kW je m² Wohnfläche. Für zum Beispiel einen 50 m² großen Raum benötigen Sie daher einen Kamin mit einer Leistung von mindestens fünf kW. Wasserführende Kaminöfen geben die meiste Wärmeleistung als Unterstützung an die Zentralheizung ab, wodurch sie eine weitaus höhere kW-Leistung benötigen.

Die maximale Wärmeleistung hängt aber auch davon ab, wie gut Ihr Haus isoliert ist. Je älter das Haus und je schlechter es isoliert ist, desto höher sollte die kW-Leistung Ihres neuen Ofens sein.

Wärmeleistung zusätzlich erhöhen

Mit der Qualität und der Menge des Brennmaterials können Sie die maximale Wärmeleistung Ihres neuen Kamins zusätzlich beeinflussen. Logischerweise erhöht sich die Wärmeleistung des Kamins, wenn Sie mehr Brennmaterial verwenden. Wenn Sie auf die Qualität achten, können Sie aber auch mit weniger Brennstoff auf die gleiche Leistung kommen.

Der ideale Feuchtegehalt bei dem Brennmaterial Holz sollte unter 20 Prozent liegen, um eine gute Wärmeleistung zu erzielen. Bei den Pellets ist zudem die Größe, die Festigkeit und der Aschegehalt entscheidend. Wählen Sie beim Kauf die nach DIN EN 14961-2genormten Pellets der Klasse A1, um einen hohen Heizwert zu erzielen.

Lassen Sie sich vor dem Kauf eines Kamins von Ihrem regionalen Schornsteinfeger bzw. Ihrer Schornsteinfegerin beraten. Er oder sie kann prüfen, welcher Kamin sich für Ihr Eigenheim am besten eignet und ob Ihr Schornstein für die nötigen Anforderungen ausreicht. Meistens wird diese Beratung sogar kostenlos angeboten. Da Schornsteinfeger:innen Kamine nach dem Einbau abnehmen müssen, ist es ratsam, die Beratung bereits von Anfang an zu nutzen.

Was ist beim Einbau des Kamins zu beachten?

Gesetzliche Voraussetzungen

Wenn Sie einen Kamin einbauen möchten, sind Sie gesetzlich an das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchV) gebunden. Dort ist u. a. genau festgelegt, dass Ihr neuer Kamin die zulässigen Staubemissionen von 0,04 Gramm pro Kubikmeter sowie den Kohlenmonoxidausstoß von 1,25 Gramm pro Kubikmeter nicht überschreiten darf.

Standort

Als Erstes sollten Sie sich den geeigneten Standort für Ihren Kamin überlegen. Er sollte keinesfalls in der Nähe von brennbaren Materialien liegen und das Gewicht des Kamins tragen können. Der Mindestabstand für Möbel sollte 80 Zentimeter betragen. Bei einem Pelletofen ist zudem eine Steckdose notwendig.

Unterlage

Außerdem benötigen Sie eine spezielle Brandschutzunterlage, um Ihren Boden zu schützen. Sie sollte nicht zu klein sein und mindestens 50 cm Freiraum vor, hinter sowie neben dem Kaminofen lassen. Bei Parkett- und Teppichböden ist die feuerfeste Unterlage sogar vorgeschrieben.

Schornstein

Wenn Sie bereits über einen Schornstein verfügen, gestaltet sich der Einbau eines frei stehenden Kaminofens meistens problemlos. Sie sollten lediglich in Erfahrung bringen, ob Ihr Schornstein die nötige Abgaskapazität hat. Ihr Schornsteinfeger oder Ihre Schornsteinfegerin kann Ihnen weiterhelfen und Sie auch zum Thema Brandschutz beraten.

Kernbohrungen oder den Neubau eines Schornsteins sollten Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt von einer Fachfirma machen lassen. Der Schornstein wird bei einer Nachrüstung an der Außenwand angebracht und mit einem Wanddurchbruch an den Kamin angeschlossen.

Verzichten Sie beim Einbau des Kamins auf keinen Fall auf eine Fachfirma. Ein präziser Einbau ist nicht nur für die Wärmeleistung wichtig. Ein korrekt abgedichteter Kamin verhindert auch eine lebensgefährliche Abgasbildung im Wohnraum. Wir helfen Ihnen bei der Suche nach passenden Fachfirmen für Kamine in Ihrer Umgebung. Diese werden Sie professionell bei Ihrem Projekt beraten und unterstützen.

Abnahme

Sobald der Kamin installiert wurde, müssen Sie ihn vor der ersten Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger oder der Schornsteinfegerin abnehmen lassen. Damit wird offiziell nachgewiesen, dass der Kamin ordnungsgemäß eingebaut wurde, von ihm keine Gefahr, zum Beispiel durch Rauchgas, ausgeht und die zulässigen Abgaswerte nicht überschritten werden.

Erste Inbetriebnahme

Kaminöfen sind mit einem speziellen Lack versehen, der zuerst „eingebrannt“ werden muss. Dabei kann der Lack verlaufen und die Dichtung verkleben. Bei der ersten Nutzung des Kaminofens sollten Sie daher die Tür nur anlehnen. Die Einbrennung können Sie beschleunigen, indem Sie etwas mehr Brennmaterial als üblich verwenden. Dabei kann ein unangenehmer Geruch entstehen, der aber nicht weiter bedenklich ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes und behalten Sie das Feuer im Auge.

Die Kosten für einen Kamin

Die Anschaffungskosten für einen Kamin hängen zum Teil davon ab, welchen Zweck er für Sie erfüllen soll. Wenn Sie lediglich einen kleinen Kamin für die Optik wünschen, reicht ein einfacher Gel-Kamin bereits aus. Diesen erhalten Sie schon ab 80 Euro. Soll der Kamin auch die zentrale Heizungsanlage unterstützen, eignet sich ein wasserführender Kaminofen am besten. Diesen erhalten Sie je nach Leistungsfähigkeit für circa 2.000 bis 3.000 Euro. Am teuersten in der Anschaffung sind die Kachel- und gemauerten Kamine, die bis zu 6.000 Euro kosten können.

Zudem müssen Sie mit regelmäßigen Kosten für die Inbetriebnahme und das Brennmaterial rechnen. Die jährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten belaufen sich auf ungefähr 80 Euro. Die Preise für das Brennmaterial können je nach Art und Qualität sehr unterschiedlich ausfallen. Besonders kostengünstig und zudem CO2-neutral sind die sogenannten Pellets, die Sie bereits für circa 4 Euro je 15 kg erhalten. Für das besondere Knistern im Kamin sorgt Holz, welches zwischen 70 und 100 Euro je 33 Zentimeter kostet.

Welche staatlichen Fördermittel gibt es?

Fördermittel können Sie über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) erhalten, wenn Sie einen wasserführenden Kaminofen, der Pellets als Brennstoff nutzt, einbauen. Die Förderhöhe liegt bei 10 Prozent. In Kombination mit einer Erneuerbare-Energien-Hybridheizung beträgt der Fördersatz bereits 20 Prozent. Binden Sie eine Wärmepumpe ein, erhöht sich der Satz um weitere 5 Prozent. Den Höchstsatz von 35 Prozent erreichen Sie, wenn Sie zudem eine alte Öl-, Gas- oder Nachtspeicherheizung ersetzen. Den Antrag stellen Sie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Wir von Aroundhome unterstützen Sie dabei, Ihre Hausprojekte erfolgreich und stressfrei umzusetzen – durch individuelle Beratung und die Vermittlung passender Fachfirmen. Unser Service ist für Sie komplett kostenfrei und unverbindlich, wir finanzieren uns über die Zusammenarbeit mit den Fachfirmen.

Jetzt Fachfirmen finden- > 500.000

erfolgreich an Fachfirmen vermittelte Aufträge pro Jahr

- 15

Jahre Markterfahrung in verschiedensten Branchen

- > 40

Produkte und Dienstleistungen rund ums Eigenheim