Stromspeicher für Solaranlagen - Funktion, Vorteile und Kosten

Mit einem Solarspeicher können Sie den Strom aus Ihrer Photovoltaikanlage auch zu einem späteren Zeitpunkt nutzen und sich damit unabhängiger von steigenden Strompreisen machen. Zudem erhöht ein Stromspeicher auch die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage. Informieren Sie sich über die Funktionsweise sowie Arten von Solarspeichern und Akkus.

Was ist ein Solarspeicher?

Ein Solar Speicher, oft auch als als Batteriespeicher bezeichnet, speichert überschüssige Energie von Solarpanelen einer PV Anlage. Wenn die Sonne scheint und die Solarpanele mehr Energie produzieren, als gerade verbraucht wird, nimmt der Photovoltaik Speicher diesen überschüssigen Strom auf. Diese gespeicherte Energie steht dann zur Verfügung, wenn sie benötigt wird, beispielsweise nachts oder an bewölkten Tagen, wenn die Solarpanele keinen oder nur wenig Strom erzeugen können. Der Einsatz eines Photovoltaik Speichers ermöglicht es demnach, den Eigenverbrauch an Solarstrom zu maximieren.

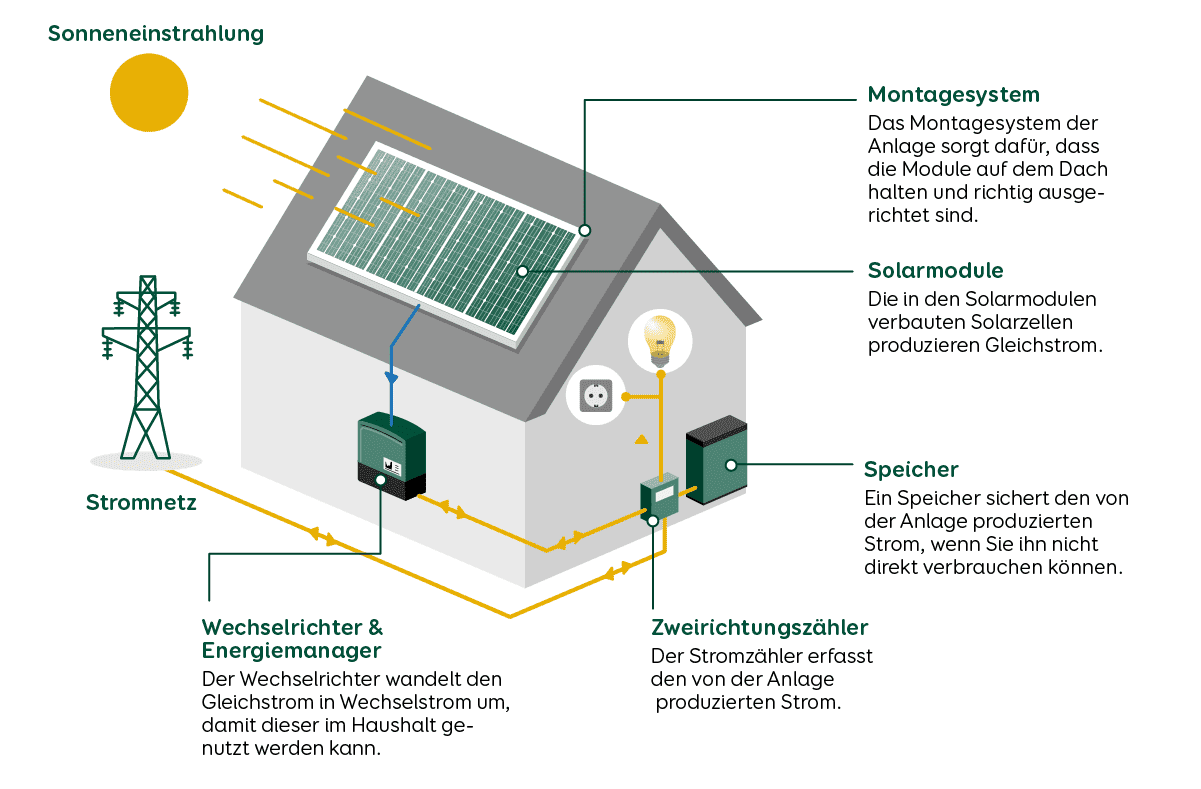

Wie funktioniert ein Photovoltaik Speicher?

Die PV-Anlage wird mit einem Solarspeicher kombiniert und arbeitet mit Solarstromzähler, Einspeise- und Bezugszähler sowie Umschalter und Laderegler zusammen. Dieses intelligente Energiemanagementsystemregelt den Stromfluss zwischen den Solarzellen, der Batterie und dem Stromnetz.

Ein Stromspeicher besteht aus einem Akku, einem Batteriemanagement zur Versorgung der Stromverbraucher im Haushalt und einer Regelung zur Speicherung des Stroms. Dadurch wird festgelegt, in welchem Maß der erzeugte Solarstrom den Stromabnehmern im Haushalt bereitgestellt oder ins öffentliche Netz eingespeist wird.

Funktionsweise eines Solarspeichers

Vereinfacht dargestellt, durchläuft der Solarstrom drei unterschiedliche Stufen:

Erzeugter Strom wird direkt genutzt: Scheint die Sonne, wird der Strom bei Bedarf direkt in die Hausleitungen überführt. Die Menge ist genau abgestimmt auf den Verbrauch, den die Geräte im Haus haben.

Strom fließt in die Batterie: Ist der Haushaltsbedarf abgedeckt und die Zellen produzieren weiterhin Strom, fließt die überschüssige Menge in die Stromspeicher der PV Anlage.

Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist: Sobald die Maximalkapazität des Photovoltaik Speichers erreicht ist, schaltet das System automatisch um und der ab dann produzierte Strom wird ins Stromnetz eingespeist.

Auf welche Technik setzen moderne Batteriespeicher?

Seit ein paar Jahren haben die Lithium-Ionen-Batterien die traditionellen Blei-Säure-Batterien als bevorzugte Technologie abgelöst. Dieser Wechsel kam vor allem durch die überlegene Speicherkapazität, Effizienz und Langlebigkeit der Lithium-Ionen-Batterien.

Moderne Lithium-Ionen-Batterien zeichnen sich durch eine Lebensdauer von über 20 Jahren und eine Anzahl von etwa 5.000 bis 7.000 Ladezyklen aus, wobei sie eine Entladetiefe von bis zu 98% erreichen können. Diese Merkmale übersteigen deutlich die Leistungsfähigkeit von Blei-Säure-Batterien und rechtfertigen so die höheren Anschaffungskosten. Obwohl Blei-Säure-Batterien nach wie vor auf dem Markt erhältlich und im Kauf günstiger sind, werden sie immer seltener verbaut.

Moderne Solar Speicher setzen auf Lithium-Ionen-Batterien.

Welche Solarspeicher Typen gibt es?

Bei Speichersystemen für Photovoltaikanlagen unterscheidet man grundsätzlich zwischen solchen, die auf der Wechselstromseite (AC) oder auf der Gleichstromseite (DC) der Anlage angeschlossen sind.

AC-gekoppelten Solarspeicher

Bei AC-gekoppelten Solarspeichersystemen wird der von Solarpanelen produzierte Strom über den Wechselrichter ins heimische Stromnetz eingespeist. Anschließend wird der Strom, der für die Speicherung vorgesehen ist, mittels eines Batteriewechselrichters aus dem Netz entnommen und in die Batterie eingespeist. Der Wechselrichter wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom zur Speicherung um und Gleichstrom wieder in Wechselstrom für das Hausnetz. Weil sie so flexibel sind, eignen sie die Wechselrichter besonders für die Nachrüstung bestehender Solaranlagen.

DC-gekoppelten Speicher

Bei DC-gekoppelten Speichersystemen werden Solarpanele direkt mit der Batterie verbunden, sodass der Strom ohne Umweg über das Hausnetz gespeichert wird. Diese Systeme benötigen keinen separaten Batteriewechselrichter, da sie den Hybridwechselrichter der Solaranlage nutzen können.DC-gekoppelte Systeme bieten eine höhere Effizienz und sind in der Regel kostengünstiger als AC-Speicher, was sie besonders attraktiv für den Einsatz in Neubauten macht.

Solarspeicher mit Hybrid-Wechselrichter

Photovoltaik Stromspeicher mit Hybridwechselrichtern zeichnen sich dadurch aus, dass sie direkt an die Solaranlage angeschlossen werden und den erzeugten Strom unmittelbar an die Verbraucher:innen im Haus weiterleiten können.Der integrierte Wechselrichter übernimmt dabei die Steuerung der Stromzufuhr von der Solaranlage und der Entnahme aus dem Speicher, wodurch der Solarstrom effizient genutzt werden kann.

Was ist ein Hochvolt PV Speicher?

Ein Hochvolt PV Speicher, der mit mehr als 48 Volt arbeitet, ist für die nahtlose Integration in PV Anlagen konzipiert und nutzt vorrangig Lithium-Ionen-Technologie für effiziente Energiespeicherung und -abgabe. Seine hohe Spannung verbessert die Energieübertragung und minimiert Umwandlungsverluste, was die Systemeffizienz steigert. Ausgestattet mit einem Batteriemanagementsystem (BMS) zur Leistungsüberwachung, ist er mit Wechselrichtern kompatibel, die DC-AC-Umwandlung und umgekehrt für eine optimale Energieanpassung unterstützen.

Was ist ein Niedervolt PV Speicher?

Ein Niedervolt PV Speicher arbeitet mit bis zu 48 Volt und nutzt vorwiegend Lithium-Ionen-Technologie, um Solarstrom effizient zu speichern. Aufgrund der niedrigeren Spannung sind diese Speicher einfacher zu handhaben und zu installieren. Sie eigenen sich ideal für kleinere Solarprojekte. Aufgrund der geringeren Spannung sind allerdings höhere Ströme für dieselbe Leistungsübertragung wie bei Hochvolt PV Speicher erforderlich, was wiederum zu mehr Leitungsverlusten führt. Ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) regelt Ladung und Entladung, um die Lebensdauer zu verlängern.

1 Phasig oder 3 Phasig, was gibt es zu beachten?

1 Phasige und 3 Phasige Stromspeicher sind zwei Arten von Energiespeichersystemen. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Art und Weise, wie sie mit dem Stromnetz und den angeschlossenen Verbrauchern (also Ihnen) interagieren. Die Wahl zwischen beiden Stromspeichern hängt von der vorhandenen Netzanschlussart, dem Energiebedarf sowie den spezifischen Anforderungen des Haushalts oder Betriebs ab.

Um die richtige Anschlussart zu wählen, sollten Sie folgende Dinge beachten:

Anschlussart Ihres Hauses: Wenn Ihr Haus nur über einen einphasigen Stromanschluss verfügt, ist ein einphasiger Stromspeicher die logische Wahl. Eine Umrüstung auf ein dreiphasiges System wäre mit erheblichen Kosten und baulichen Veränderungen verbunden. Bei einem dreiphasigen Anschluss haben Sie die Wahl. Ein dreiphasiger Speicher ermöglicht eine effizientere Lastverteilung und ist besonders vorteilhaft, wenn Sie einen hohen Stromverbrauch oder leistungsintensive Anwendungen betreiben.

Energiebedarf und -verbrauch: Für Haushalte mit einem geringeren oder mittleren Energiebedarf kann ein einphasiger Stromspeicher ausreichend sein. Haushalte mit einem hohen Energiebedarf, z. B. durch Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen oder andere energieintensive Geräte, profitieren möglicherweise mehr von einem dreiphasigen System.

Technische Vorschriften: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Speichertyp technisch mit Ihrer bestehenden oder geplanten PV-Anlage und den Hausinstallationen kompatibel ist. Überlegen Sie außerdem, ob zukünftige Erweiterungen der Solaranlage oder des Speichersystems geplant sind. Ein dreiphasiges System bietet mehr Flexibilität für Upgrades.

Warum Sie über einen Kauf eines Solarspeichers nachdenken sollten

Ohne einen Solar Speicher, müssten Sie die von Ihrer PV Anlage erzeugte Energie direkt verbrauchen. Überschüssige Energie wird sonst automatisch ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Zwar erhalten Sie für die Einspeisung eine Vergütung, doch ist diese stark gesunken, sodass es sich dabei um kein lohnenswertes Geschäft mehr handelt. Mit der Anschaffung eines Solar Speichers können sie den Eigenverbrauchsanteil von etwa 30 auf 60 bis 80 Prozent steigern und damit die Energiekosten senken.

Die Preise für Batteriespeicher, insbesondere für Lithium-Ionen-Batterien, sind in den letzten Jahren stetig gefallen und so erschwinglicher für PV-Anlagen-Besitzer:innen geworden. Dadurch verbessern sich die Amortisationszeiten von PV Anlagen, was die Investition wirtschaftlich noch attraktiver macht.

Die Vorteile eines Solarspeichers auf einen Blick:

Erhöhter Eigenverbrauch selbst erzeugten Solarstroms und damit höhere Kosteneinsparungen.

Größere Unabhängigkeit von externen Stromversorgern und Preisschwankungen.

Optimierte Nutzung von Solarenergie, da der gespeicherte Strom zu Zeiten genutzt werden kann, wenn die Sonne nicht scheint, z. B. Abendstunden.

Finanzielle Einsparungen bei Energiekosten durch die Maximierung des Eigenverbrauchs.

Verbesserte Amortisation durch insgesamt bessere Wirtschaftlichkeit der PV Anlage.

Förderprogramme und Vergütungen für die Installation von Solarspeichern, welche die Investitionskosten weiter senken und die Entscheidung für einen Solarspeicher finanziell noch attraktiver machen.

Solarstromspeicher, die mit einer Preissignalfähigkeit ausgestattet sind, können auf den Preis an der Strombörse reagieren und so immer zum niedrigsten Preis Strom beziehen. Wie das funktioniert, erklärt Solar-Experte Christopher Döring im Interview mit Aroundhome.

Wie wählen Sie die richtige Speichergröße?

Die Auswahl der richtigen Speichergröße für einen PV Speicher ist entscheidend, um maximale Effizienz und Wirtschaftlichkeit Ihrer Solaranlage zu erreichen. Um die passende Speichergröße zu bestimmen, sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:

Analyse des Stromverbrauchs: Zunächst sollten Sie Ihren täglichen und saisonalen Stromverbrauch berechnen. Beachten Sie, zu welchen Tageszeiten der meiste Strom verbraucht wird. In vielen Haushalten steigt der Stromverbrauch in den frühen Morgenstunden und dann wieder am Abend, wenn die Bewohner zu Hause sind und Geräte wie Beleuchtung, Fernseher und Küchengeräte genutzt werden. Ist mittags bei Ihnen niemand zuhause, wird somit wenig Strom verbraucht - während die Sonne allerdings am meisten scheint. Dies ist ein wichtiger Punkt für die Dimensionierung des Speichers.

Berücksichtigung von Verbrauchsspitzen: Ermitteln Sie, ob und wann in Ihrem Haushalt Verbrauchsspitzen auftreten. Das heißt, wann besonders viel Strom verbraucht wird. Diese Spitzen können durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer energieintensiver Geräte entstehen wie beispielsweise Waschmaschine und Geschirrspüler zugleich. Ein größer dimensionierter Speicher kann helfen, diese Spitzen abzudecken, ohne zusätzlichen Strom vom öffentlichen Netz beziehen zu müssen.

Zukünftige Anschaffungen und zusätzliche Stromverbraucher: Besitzen Sie bereits oder planen Sie zukünftige Anschaffungen, die Ihren Stromverbrauch beeinflussen könnten, wie z. B. ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe? Ein Elektroauto beispielsweise erhöht den Energiebedarf erheblich. Wenn Sie beabsichtigen, ein E-Auto mit Solarstrom zu laden oder eine Wärmepumpe für die Heizung Ihres Hauses betreiben möchten, lohnt es sich direkt einen größeren Speicher in Betracht zu ziehen.

Personen im Haushalt: Berücksichtigen Sie auch bei Ihrer Planung, wie viele Personen künftig im Haushalt leben werden. Vielleicht sind Sie aktuell zu zweit, planen jedoch eine Familie oder möchten die Eltern bzw. Großeltern später zu sich holen.

In unserer Tabelle haben wir für Sie verschiedene Haushaltsgrößen und Empfehlungen für die Leistung der Solaranlage sowie Speichergröße dargestellt. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nur um Richtwerte zur Orientierung handeln. Je nach tatsächlichem Verbrauch, geografischer Lage, Dachausrichtung und weiteren individuellen Faktoren können die Empfehlungen variieren.

Was muss bei der Wahl Aufstellorts für den Photovoltaik Speicher beachtet werden?

Um den optimalen Aufstellort für Ihren Batteriespeicher auszuwählen und somit Sicherheit, Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten, sind mehrere Faktoren wichtig. In der Regel hilft Ihnen eine Solar Fachfirma bei der Wahl des Standorts. Für einen ersten Eindruck werfen Sie einen Blick in unsere Erläuterung der wichtigsten Faktoren:

Umgebungstemperatur von 5 °C bis 25 °C. Extreme Temperaturen können die Leistung und Lebensdauer des Speichers beeinträchtigen. Zu hohe Temperaturen können zu Überhitzung führen, während zu niedrige Temperaturen die Batterieeffizienz verringern können. Zudem ist es wichtig, den Speicher in einem gut belüfteten Bereich aufzustellen, der vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützt ist.

Standort und die Installationsfläche können das Gewicht des Speichers tragen. Photovoltaik-Speicher, insbesondere größere Einheiten, können ein erhebliches Gewicht aufweisen. Stellen Sie deswegen sicher, dass der gewählte Standort und die Installationsfläche die Last des Speichers tragen können. Dies ist besonders wichtig bei der Montage an Wänden oder in höheren Stockwerken. Die Statik und Tragfähigkeit der Unterbringung sollten vor der Installation geprüft werden.

Leicht zugänglicher Ort für die Installation und Wartung des Speichers. Gleichzeitig sollte der Speicher so platziert werden, dass er für Kinder und Unbefugte nicht leicht erreichbar ist, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Eine trockenen Umgebung, an dem der Batteriespeicher keinem Regen, Schnee oder hoher Luftfeuchtigkeiten ausgesetzt ist. Nur so können Sie Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden.

Nahe Position zum Wechselrichter und anderen Systemkomponenten. Berücksichtigen Sie beim Aufstellort auch den Installationsort der gesamten PV-Anlage und der Kabelführungen. Eine nahe Position zum Wechselrichter und anderen Systemkomponenten kann die Installation vereinfachen und den Kabelaufwand reduzieren.

Lebenserwartung - Wie lange hält ein Photovoltaik Speicher?

Die Lebenserwartung von Photovoltaik Speichern variiert je nach Typ, Qualität und Nutzungsbedingungen des Speichers. Im Allgemeinen liegt die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Speichern zwischen 10 und 15 Jahren. Die Lebensdauer wird oft in Ladezyklen angegeben, wobei viele moderne PV Speicher für 5.000 bis 10.000 vollständige Lade-Entlade-Zyklen ausgelegt sind, bevor ihre Kapazität signifikant nachlässt (auf etwa 80% ihrer ursprünglichen Kapazität).

Die Lebensdauer eines Batteriespeichers kann verkürztwerden durch:

zu niedrige oder zu hohe Umgebungs- und Betriebstemperaturen

häufiges Entladen des Speichers bis auf einen sehr niedrigen Ladestand

vom Hersteller empfohlenen Betriebsbedingungen werden missachtet

unregelmäßige bis keine Wartungen

Was kostet ein Solar Speicher?

Für eine durchschnittliche Solaranlage eines Einfamilienhauses wird ein Speicher für PV mit einer Kapazität von ca. 5 bis 15 kWh empfohlen. Die einmaligen Anschaffungskosten für Batteriespeicher in dieser Größe liegen im Schnitt zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Beachten Sie, dass die Preise je nach je nach Hersteller, Modell, Kapazität und Zusatzfunktionen variieren. Für eine bessere Vergleichbarkeit kann der Preis pro Kilowattstunde Speicherkapazität herangezogen werden, der zwischen 700 und 2.400 Euro liegt. Dieser ist jedoch nicht mit den Kosten pro gespeicherter Kilowattstunde über die Laufzeit zu verwechseln.

Was kostet ein 10 kWh Stromspeicher?

Ein etwas größerer Speicher mit einer Kapazität von 8-10 kWh kosten etwa 6.000 bis 10.000 Euro pro. Große Speicher mit ca. 15 kWh kosten etwa bis zu 15.000 Euro.Die Kosten pro kWh Speicherkapazität betragen bei einem 10 kWh Solar Speicher etwa 650 bis 1.000 Euro.

Was kostet ein 5 kWh Stromspeicher?

Kleine Speicher mit ca. 5 bis 7 kWh kosten etwa 7.000 bis 9.000 Euro im Kaufpreis. Sie sind im Verhältnis zu größeren Speichern teurer.Die Kosten pro kWh Speicherkapazität betragen bei einem 5 kWh Solar Speicher etwa 1.100 bis 1.400 Euro.

Fördermöglichkeiten für Stromspeicher

Aufgrund der Bedeutung von Solaranlagen für die Energieeffizienz von Gebäuden gibt es unterschiedliche Fördermöglichkeiten, die auch für Solarstromspeicher gelten. Über regional gebundene Zuschüsse der Bundesländer und Gemeinden können Sie sich bei Ihrem zuständigen Bundes- oder Landesamt informieren. Darüber hinaus gibt es über das Förderprogramm 270 der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage und einen Batteriespeicher staatlich fördern zu lassen.

Wir von Aroundhome unterstützen Sie dabei, Ihre Hausprojekte erfolgreich und stressfrei umzusetzen – durch individuelle Beratung und die Vermittlung passender Fachfirmen. Unser Service ist für Sie komplett kostenfrei und unverbindlich, wir finanzieren uns über die Zusammenarbeit mit den Fachfirmen.

Jetzt Fachfirmen finden- > 500.000

erfolgreich an Fachfirmen vermittelte Aufträge pro Jahr

- 15

Jahre Markterfahrung in verschiedensten Branchen

- > 40

Produkte und Dienstleistungen rund ums Eigenheim

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet Entladetiefe?

Die Entladetiefe (Depth of Discharge, DoD) eines Batteriespeichers gibt an, welcher Anteil der gesamten Speicherkapazität entnommen werden kann, bevor der Speicher wieder aufgeladen werden muss. Sie wird in Prozent ausgedrückt. Eine höhere Entladetiefe bedeutet, dass ein größerer Teil der gespeicherten Energie genutzt werden kann. Beispielsweise bedeutet ein DoD von 80 Prozent, dass 80 Prozent der gesamten Kapazität der Batterie genutzt werden können, während 20 Prozent als Reserve verbleiben, um die Lebensdauer der Batterie zu schonen.

Was versteht man unter dem Wirkungsgrad eines Batteriespeicher?

Der Wirkungsgrad eines Batteriespeichers beschreibt, wie effizient die Batterie die aufgenommene elektrische Energie in speicherbare Energie umwandelt und wieder abgibt. Er wird als Prozentsatz angegeben und zeigt das Verhältnis von abgegebener Energiemenge zu aufgenommener Energiemenge. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass nur ein geringer Teil der Energie bei der Umwandlung und Speicherung verloren geht. Zum Beispiel bedeutet ein Wirkungsgrad von 90 Prozent, dass von 100 eingespeisten Kilowattstunden (kWh) effektiv 90 kWh für die spätere Nutzung zur Verfügung stehen, während 10 kWh durch Umwandlungsverluste verloren gehen.

Wie wird ein PV Speicher entsorgt?

Da diese Batterien umweltschädliche und teilweise gefährliche Materialien enthalten können, erfolgt die Entsorgung nicht im normalen Hausmüll! Stattdessen müssen sie an spezielle Recyclingzentren oder Sammelstellen für Batterien und Elektroschrott übergeben werden. Viele Städte und Gemeinden bieten Wertstoffhöfe oder Recyclinghöfe an, wo Batterien und Elektroschrott kostenlos abgegeben werden können. Auch einige Hersteller von PV Speichern und Batterien bieten Rücknahme- und Recyclingprogramme an. Fragen Sie auch in großen Elektronikmärkten oder Baumärkten nach, ob diese Rücknahmeservices für Strombatterien anbieten.