Kompakt und modern: So funktioniert eine Gastherme

Unter dem Begriff Gastherme versteht man Gasheizungen, die oftmals an der Wand befestigt sind, und Warmwasser sowie Heizwärme produzieren. Die kompakten Geräte eignen sich sowohl für kleine Einfamilienhäuser als auch für Mehrfamilienhäuser mit verschiedenen Mietparteien. Erfahren Sie alles über die Vor- und Nachteile sowie die Betriebs- und Anschaffungskosten.

Was ist eine Gastherme und wie funktioniert sie?

Das Wort „Gastherme“ wird umgangssprachlich für kompakte Heizgeräte, die oft wandhängend montiert werden, verwendet. Die Hersteller bezeichnen solche Heizungen dagegen als „wandhängende Gasbrennwertgeräte“ oder „Gaswandheizgeräte“. Sie sind mit und ohne Wärmespeicher erhältlich und können prinzipiell sowohl Heizwasser als auch Brauchwasser durch die Verbrennung von Gas erhitzen. Dabei wird das Wasser stets bedarfsgerecht mithilfe eines Durchlauferhitzers auf die gewünschte Temperatur erwärmt. Der Unterschied zu elektrischen Durchlauferhitzern besteht darin, dass Gas verbrannt wird und Strom lediglich für die elektrische Zündung und zur Überwachung benötigt wird.

Eine Gastherme kann sowohl Heizwasser als auch Brauchwasser erhitzen.

Verschiedene Arten und Begriffe für Gasthermen

Kombitherme, Brennwertheizung oder Brennwertkessel - was ist eigentlich was und wie unterscheiden sich die verschiedenen Heizungen voneinander? Für mehr Klarheit sorgt unsere Übersicht:

Gastherme

Der Begriff „Gastherme“ ist nicht einheitlich definiert. Häufig sind wandhängende Geräte mit der Bezeichnung gemeint, die zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Im Prinzip zählt jedes Gerät, das mittels der Verbrennung von Gas Wasser erwärmt, als Gastherme.

Kombitherme

Üblicherweise wird eine Kombitherme mit einem Warmwasserspeicher verbunden. Sie ermöglicht, genau wie ein Gasheizkessel, die Bereitstellung von Warmwasser und Heizwärme. Dabei hält sie das erwärmte Wasser aber nicht auf Vorrat, sondern erhitzt es je nach Bedarf mithilfe eines Durchlauferhitzers.

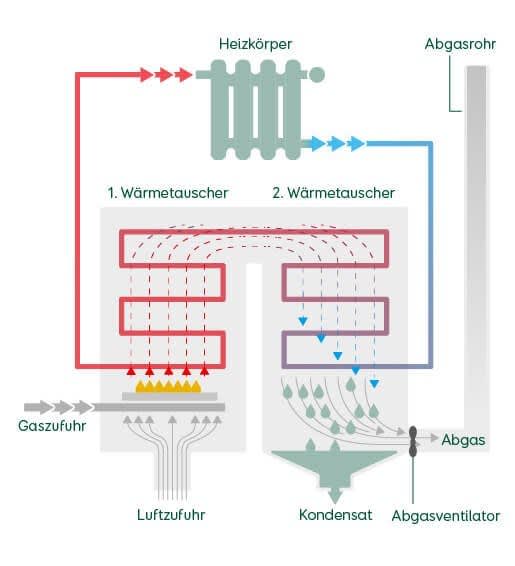

Gasbrennwerttherme

Der Brennwerteffekt der Gasbrennwerttherme besteht darin, dass Verbrennungsabgase abgekühlt werden, und durch die Kondensationswärme des beinhalteten Wassers Heizwärme erzeugt wird. Deshalb sind Gasbrennwertthermen emissionsarm, sehr effizient und haben einen deutlich niedrigeren Gasverbrauch als ältere Gasheizungen. Wenn Sie regeneratives Biogas verwenden oder Ihre Gasbrennwerttherme mit einer Solaranlage mittels eines Solarwärmetauschers kombinieren, können Sie die Umweltfreundlichkeit noch weiter erhöhen.

Gasheizkessel

Der Gasheizkessel ist keine Heizung an sich, sondern bildet sozusagen das Herzstück einer Gasheizungsanlage. Im Kessel selbst findet die Verbrennung von Gas statt. Umgangssprachlich hat sich jedoch der Begriff Brennwertkessel als Synonym für eine Gasheizung eingeschlichen.

Eine kompakte Gastherme kann einfach in einem Schrank verschwinden.

Die Montagemöglichkeiten

Zusätzlich wird zwischen zwei Arten von Gasthermen anhand ihrer Aufstellung unterschieden: am Boden stehend oder an der Wand hängend. Auch die Warmwasserbereitung kann extern oder direkt im Gerät stattfinden.

Wandgeräte

An der Wand hängende Gasthermen eignen sich aufgrund ihres geringen Platzbedarfes als Etagenheizung oder für Einfamilienhäuser, wenn beispielsweise der Hauswirtschaftsraum oder die Abstellkammer nicht viel Platz bieten. Wandhängende Gasheizungen gibt es als reines Heizgerät ohne integrierte Warmwasserbereitung oder als Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip. Letztere sind ideal für Orte, an denen kein externer Speicher installiert werden kann.

Standgeräte

Auf dem Boden stehende Gasheizungen werden auch als Standgeräte bezeichnet. Sie haben eine größe Leistung und benötigen mehr Platz als Wandgeräte. Häufig werden sie deswegen im Keller oder in Abstellräumen untergebracht. In der Regel arbeiten Stangeräte mit Warmwasserspeichern zusammen.

Kompaktgeräte mit Speicher

Für die Trinkwassererwärmung ist in der Regel ein unterschiedlich dimensionierter Speicher notwendig, welcher von der Gastherme beheizt wird. Wenn Sie jedoch nur wenig Platz zur Verfügung haben, ist ein Gas-Kompaktgerät ideal. Hierbei werden Warmwasserbereitung und Heizung in einem kleinen Gerät kombiniert. Das Prinzip ist dem eines Durchlauferhitzers ähnlich: Trinkwasser wird auf Wunsch beim Durchfließen im Wärmetauscher auf die Wunschtemperatur erhitzt. Zusätzlich können Gas-Kompaktgeräte mit einem integrierten Speicher ausgerüstet werden.

Welche Vor- und Nachteile hat eine Gastherme?

Eine Gastherme benötigt wenig Platz und gilt als sehr emissionsarm im Verbrauch. Allerdings ergibt die Installation nur Sinn, wenn Sie bereits einen Gasanschluss vor Ort haben. Andernfalls können Ihnen höhere Kosten entstehen.

Wann lohnt sich eine Gastherme?

Eine Gastherme lohnt sich vor allem dann, wenn Sie bereits über einen Gasanschluss und einen Zugang zum Abgassystem (zum Beispiel einen Schornstein) verfügen. Außerdem ist es von Vorteil, wenn Sie einen relativ niedrigen Wasserverbrauch haben, da Gasthermen große Mengen Warmwasser eher ineffizient und mit höheren Temperaturschwankungen bewältigen. Sollten Sie einen hohen Wasserverbrauch haben, kann ein interner oder externer Speicher vorteilhaft sein.

Was kostet eine Gastherme?

Entscheiden Sie sich für eine Gastherme ohne Brennwerttechnik, die einzig und allein der Erzeugung von Heizungswärme dienen soll, bekommen Sie diese bereits ab 1.500 Euro. Kombithermen, die Warmwasser mithilfe eines Durchlauferhitzers erzeugen können, sind in der Regel teurer und kosten ab 2.000 Euro aufwärts. Moderne Gasbrennwertthermen sind in einfacher Ausführung ab 2.500 Euro zu haben, als Kombitherme erhöht sich der Preis auf circa 4.000 Euro. Hinzu kommen Montagekosten in Höhe von circa 2.500 Euro. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Übersichtsseite für Heizungspreise.

Kosten für einen Gasanschluss

Sollten Sie über keinen Gasanschluss verfügen, sondern müssen sich erst einen legen lassen, müssen Sie dafür mit Zusatzkosten in Höhe von circa 1.500 bis 2.500 Euro rechnen. Darüber, ob ein Gasanschluss prinzipiell an Ihrem Standort möglich ist, kann Ihnen Ihr Heizungsfachbetrieb oder das örtliche Bauamt Auskunft geben.

Preise verschiedener Gasthermen im Vergleich

* Kosten sind Richtwerte zur Orientierung

Wie hoch sind die laufenden Kosten?

Die Höhe der laufenden Kosten hängt zunächst einmal vom Wärmebedarf der Immobilie ab. Der Gaspreis liegt aktuell bei 9 Cent pro Kilowattstunde (Stand: 18.09.2023). Für unser Beispiel gehen wir von einem Verbrauch für ein Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern von 22.500 Kilowattstunde aus. Somit lägen die Kosten in diesem Fall bei rund 2.025 Euro im Jahr. Zusätzlich müssen Sie mit Stromkosten von circa 50 Euro im Jahr rechnen. Hinzu kommen die Wartungskosten, die jährlich zwischen 100 und 150 Euro liegen.

Wie berechnen Sie den Gasverbrauch?

Um den Gasverbrauch pro Quadratmeter zu errechnen, müssen Sie Ihren Jahresverbrauch durch die Größe Ihres Hauses (in Quadratmetern) teilen. Den genauen Verbrauch können Sie mithilfe der letzten Abrechnung Ihres Energieversorgers herausfinden.

Beispiel: 22.500 kWh (Jahresverbrauch) / 120 m² (Wohnfläche) = 187,5 kWh/m² im Jahr

Welche staatlichen Förderungen sind möglich?

Seit dem Klimaschutzprogramm 2030 fördert der Staat den Einbau von fossilen Heizsystemen wie Gasheizungen nicht mehr. Informieren Sie sich über die Förderungen für Heizungen in unserer Übersicht.

Beachten Sie, dass der Antrag auf Fördermittel in der Regel vor dem Kauf stattfinden muss und die Anlage muss bestimmten Vorgaben entsprechen. Lassen Sie sich daher von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb vor Ort beraten.

Wir von Aroundhome unterstützen Sie dabei, Ihre Hausprojekte erfolgreich und stressfrei umzusetzen – durch individuelle Beratung und die Vermittlung passender Fachfirmen. Unser Service ist für Sie komplett kostenfrei und unverbindlich, wir finanzieren uns über die Zusammenarbeit mit den Fachfirmen.

Jetzt Firma finden- > 500.000

erfolgreich an Fachfirmen vermittelte Aufträge pro Jahr

- 15

Jahre Markterfahrung in verschiedensten Branchen

- > 40

Produkte und Dienstleistungen rund ums Eigenheim

Häufig gestellte Fragen

Wie viel kostet eine neue Gastherme?

Bei einer Leistung von ca. 14 bis 24 kW liegen die durchschnittlichen Preise einer Gastherme zwischen 1.500 und 4.000 Euro. Die Preise können je nach Bauart auf bis zu 4.000 Euro ansteigen.

Was ist eine Gastherme?

Bei einer Gastherme wird mittels der Verbrennung von Gas Heizwasser und ggf. auch Brauchwasser erzeugt. Man unterscheidet zwischen Geräten mit oder ohne Speicher.

Gibt es für eine Gastherme staatliche Förderungen?

Nein, Heizsysteme mit fossilen Energieträgern wie Gasheizungen werden nicht mehr gefördert. Die aktuellen Förderungen für Heizungen finden Sie in unserer Übersicht.

Was ist eine Gasbrennwerttherme?

Eine Gasbrennwerttherme ist eine moderne Heizung zur reinen Warmwasserbereitung oder zur kombinierten Warmwasser- und Wärmeerzeugung. Durch die Nutzung der Brennwerttechnik punktet sie mit einer besonders hohen Effizienz.