Wie hoch ist die Photovoltaik-Leistung pro m²?

Durchschnittliche Photovoltaik-Leistung pro m²

Aktuelle Solarmodule können ungefähr 400 Watt Peak liefern. Ausgehend von einer durchschnittlichen Modulgröße von etwa 2 m² entspricht das einer Nennleistung von rund 200 Watt Peak oder 0,2 Kilowatt Peak pro m² Modulfläche. Mit einer Photovoltaik-Leistung von 0,2 kWp pro m² sind für eine Photovoltaik-Anlage mit 10 kWp ungefähr 50 Quadratmeter Dachfläche erforderlich.

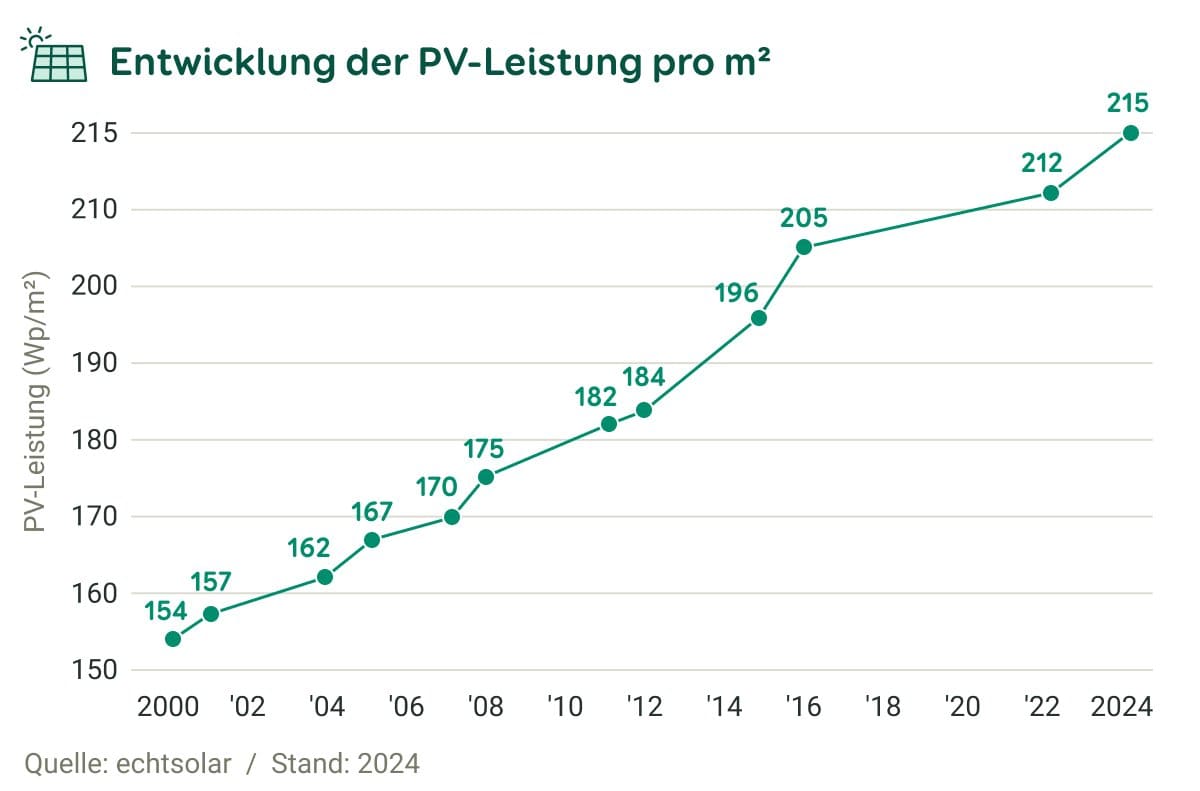

In den letzten Jahren haben sich Solaranlagen mit fortschreitender Technik stetig verbessert. So betrug im Jahr 2004 die durchschnittliche PV-Leistung noch 162 Wp pro m² und stieg bis 2024 auf über 200 Wp pro m² an.

Nennleistung und spezifische Leistung einer Solaranlage

Was bedeutet die Nennleistung in Kilowattpeak (kWp)?

Die Nennleistung gibt die vom Hersteller genannte maximale Leistung an, die eine Solarzelle, ein Solarmodul oder eine PV-Anlage unter Standardtestbedingungen (STC) erzeugen kann. Sie wird immer in Kilowattpeak (kWp) angegeben.

Für die Vergleichbarkeit wird die Nennleistung ausgehend von Standardtestbedingungen mit einer Einstrahlung von 1.000 Watt pro Quadratmeter, einer Zelltemperatur von 25 Grad Celsius und einer Luftmasse von 1,5 gemessen.

Was bedeutet spezifische Leistung von PV-Anlagen?

Die spezifische Leistung setzt die jährliche Stromproduktion in Kilowattstunden (kWh) zur Nennleistung der Anlage (kWp) ins Verhältnis. So können verschiedene Anlagengrößen verglichen werden.

Die Berechnung: Spezifische Leistung = kWh (jährliche Stromproduktion) / kWp (Nennleistung)

Beispiel: 7000 kWh / 7 kWp = 1.000 kWh/kWp

Wovon wird die Leistung einer Photovoltaik-Anlage beeinflusst?

Die spezifische Leistung einer Solaranlage, also die Menge an erzeugtem Strom pro Fläche, wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Ertrag einer Solaranlage, der die über einen bestimmten Zeitraum insgesamt erzeugte elektrische Energie in Kilowattstunden (kWh) angibt.

Die wichtigsten Einflussfaktoren sind:

- Ausrichtung und Neigungswinkel der Solarmodule: Je nach Anlagentyp und Wohnstandort ist die optimale Ausrichtung der Module meist nach Süden und mit einem Neigungswinkel von ca. 30 Grad. Abweichungen von der optimalen Ausrichtung und Neigung können die Leistung reduzieren.

- Standort der Anlage: Die Intensität und Dauer der Sonneneinstrahlung an einem Standort ist der entscheidendste Faktor. Regionen mit mehr Sonnenstunden und intensiverem Sonnenlicht führen zu einer höheren spezifischen Leistung.

- Verschattungen und Verschmutzungen: Schatten durch Bäume, Gebäude oder andere Hindernisse kann die Leistung erheblich mindern. Schmutz, Staub, Vogelkot und andere Ablagerungen auf den Modulen können die Lichtdurchlässigkeit und somit die Leistung verringern.

- Gewählte Technik (Solarmodule, Kabel): Hochwertige Module mit hohem Wirkungsgrad wandeln mehr Sonnenlicht in Strom um und liefern daher eine höhere spezifische Leistung. Genauso können Verluste durch den elektrischen Widerstand in den Kabeln die spezifische Leistung verringern. Die Minimierung von Kabelwegen und die Verwendung geeigneter Kabelquerschnitte kann diese Verluste reduzieren.

- Wartung und Überwachung: Regelmäßige Wartung und Überwachung der Anlage hilft, technische Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, wodurch die Leistung maximiert wird.

- Alterung und Degradation: Mit der Zeit verlieren Solarmodule an Leistung. Dieser Leistungsverlust (Degradation) beträgt typischerweise 0,5 bis 1 Prozent pro Jahr.

Leistung von PV-Anlagen je nach Bundesland

Wie leistungsstark eine Solaranlage Strom erzeugt und somit die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen ist je nach Bundesland unterschiedlich. Aufgrund der Globalstrahlung sind PV-Anlagen in der Regel im Süden Deutschlands leistungsstärker als im Norden. Für einen grobe Einschätzung der Unterschiede haben wir die PV-Leistung der einzelnen Bundesländer in einer Tabelle verglichen:

Bundesland | Durchschnittliche Leistung |

|---|---|

Baden-Württemberg | 1.070 kWh/kWp |

Saarland | 1.063 kWh/kWp |

Bayern | 1.060 kWh/kWp |

Rheinland-Pfalz | 1.037 kWh/kWp |

Sachsen | 1.035 kWh/kWp |

Thüringen | 1.021 kWh/kWp |

Hessen | 1.018 kWh/kWp |

Mecklenburg-Vorpommern | 1.014 kWh/kWp |

Sachsen-Anhalt | 1.004 kWh/kWp |

Schleswig-Holstein | 1.002 kWh/kWp |

Brandenburg | 990 kWh/kWp |

Nordrhein-Westfalen | 987 kWh/kWp |

Niedersachsen | 985 kWh/kWp |

Hamburg | 959 kWh/kWp |

Bremen | 930 kWh/kWp |

Berlin | 910 kWh/kWp |

Wie viel Fläche wird für eine PV-Leistung von 1 kWp benötigt?

Bezogen auf eine durchschnittliche Grundfläche von 2 m² pro Modul und einer Leistung von etwa 400 Wp sind durchschnittlich 4 bis 5 Quadratmeter Dachfläche für 1 kWp Leistung erforderlich.

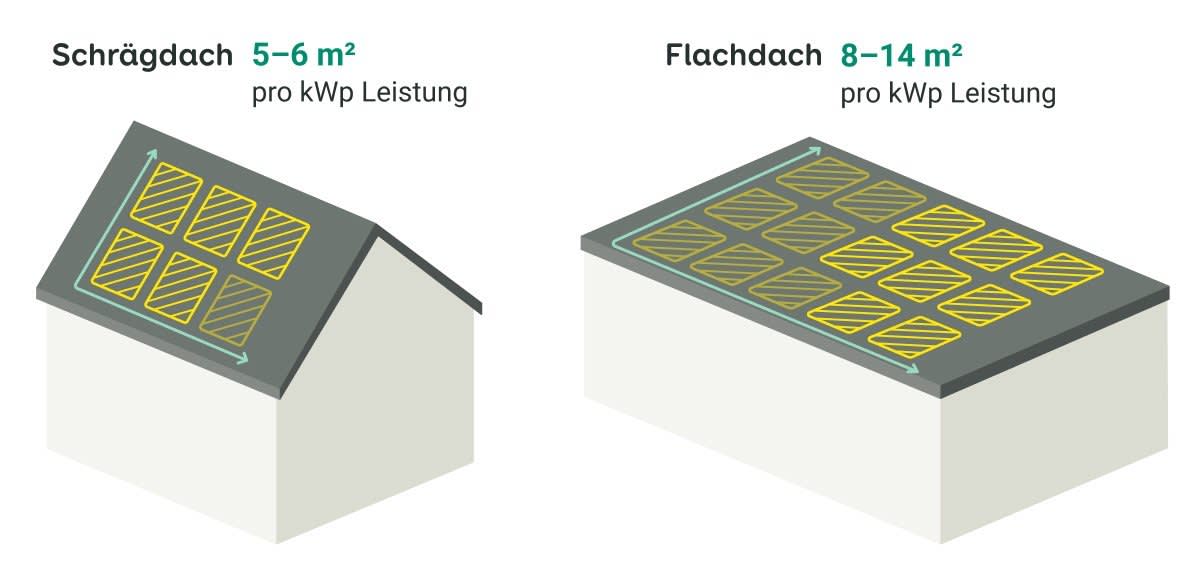

Bei einem Schrägdach wird allerdings empfohlen, von einem Flächenbedarf von etwa 5 bis 6 m² pro kWp Leistung auszugehen, da noch zusätzliche Faktoren wie Abstände zum Dachrand, Hindernisse wie Dachfenster, Schornsteine oder Satellitenschüsseln sowie Verwinkelungen des Daches berücksichtigt werden müssen. Bei einer Montage auf dem Flachdach wird eine Fläche von ca. 8 bis 14 m² pro kWp Leistung empfohlen, da die spezielle Aufständerung der Module mehr Platz benötigt.

Fläche pro kWp Leistung - Schrägdach versus Flachdach

Fachfirmen für Solaranlagen finden

Aroundhome unterstützt Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Solaranlage und Solar Speichers mit Fachwissen und vermittelt passende Fachfirmen.

- Ein Fragebogen, bis zu 3 Fachfirmen auswählen: Mit einmaligem Aufwand erhalten Sie drei Firmenvorschläge.

- Regional & verfügbar: Wir empfehlen Fachfirmen aus Ihrer Nähe, die wirklich Zeit für Ihr Projekt haben.

- Kostenlose Angebote: Die Erstberatung inklusive Angebot der Fachfirmen sind für Sie kostenlos.

Ausgehend von einer Leistung von 0,2 kWp pro m² sind für eine Photovoltaik-Anlage mit 10 kWp ungefähr 50 Quadratmeter Dachfläche erforderlich.

Ausgehend von einer Leistung von 0,2 kWp pro m² lassen sich mit einer 10 qm großen Photovoltaik-Anlage etwa 2.000 kWh pro Jahr erzeugen.

Die Momentanleistung einer Photovoltaikanlage gibt die Leistung an, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugt wird. Um diesen Wert zu bestimmen, benötigt man drei wesentliche Kenngrößen: die Nennleistung, die Anzahl der PV-Module und die aktuelle Intensität der Sonneneinstrahlung.