So entsorgen Sie Ihre alten Elektrogeräte richtig

In unserem Alltag sind elektrische Geräte stetige Begleiter. Morgens kochen sie unseren Kaffee, während wir uns die Haare föhnen und auch aus dem Arbeitsalltag ist der Computer kaum mehr wegzudenken. Die wenige freie Zeit verbringen wir nicht selten am Smartphone oder vor dem Fernseher. Wenn ein Elektrogerät kaputt geht, gehört es aber nicht in den Hausmüll. Wie können Sie Ihre Altgeräte stattdessen entsorgen? Wir klären Sie über das richtige Recycling auf!

Was ist Elektroschrott?

Als Elektroschrott werden Elektrogeräte bezeichnet, die nicht mehr benutzt werden. Dabei müssen sie nicht unbedingt defekt sein. Auch wenn Sie ein altes Gerät ausmustern, um es durch ein neueres zu ersetzen, wird es zum Schrott gezählt.

Was überhaupt als Elektrogerät gilt, bestimmt in Deutschland das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG):

Haushaltsgroßgeräte (z.B. Kühlschrank)

Haushaltskleingeräte (z. B. Haartrockner)

Bildschirme, TV-Geräte, Lampen

Kabel, Lichtschalter, Steckdosen

Photovoltaikmodule

Elektroschrott umfasst Elektroklein- und -großgeräte.

Verpackungen und andere Gegenstände aus Kunststoff und Metall gehören in die Gelbe Tonne bzw. in die Wertstofftonne. Hier dürfen Sie aber keine Altgeräte entsorgen.

Darum dürfen Altgeräte nicht in den Hausmüll

In Elektrogeräten sind viele wertvolle Rohstoffe verbaut, die wiederverwendet werden können. Dazu zählen Gold, Silber und Kupfer und andere seltene Metalle. Um sie zu gewinnen, muss der Elektroschrott dem Recycling zugeführt werden.

Elektronikschrott hat auch Inhaltsstoffe, die umweltschädlich und gesundheitsgefährdend sein können, wenn sie nicht fachgerecht entsorgt werden. Dazu können hochgiftige Stoffe und Schwermetalle wie Blei und Quecksilber zählen. Wenn Sie Elektrogeräte im Hausmüll entsorgen, werden sie verbrannt. Das setzt Dämpfe frei, die zu schweren Vergiftungen führen können.

Jährlich werden laut Umweltbundesamt über 400.000 Tonnen Elektroschrott illegal ins Ausland exportiert. Dort werden die Geräte meist ausgeschlachtet. Auf Umweltschutz und die Gesundheit der Arbeiter:innen – häufig Kinder – wird dabei nicht geachtet.

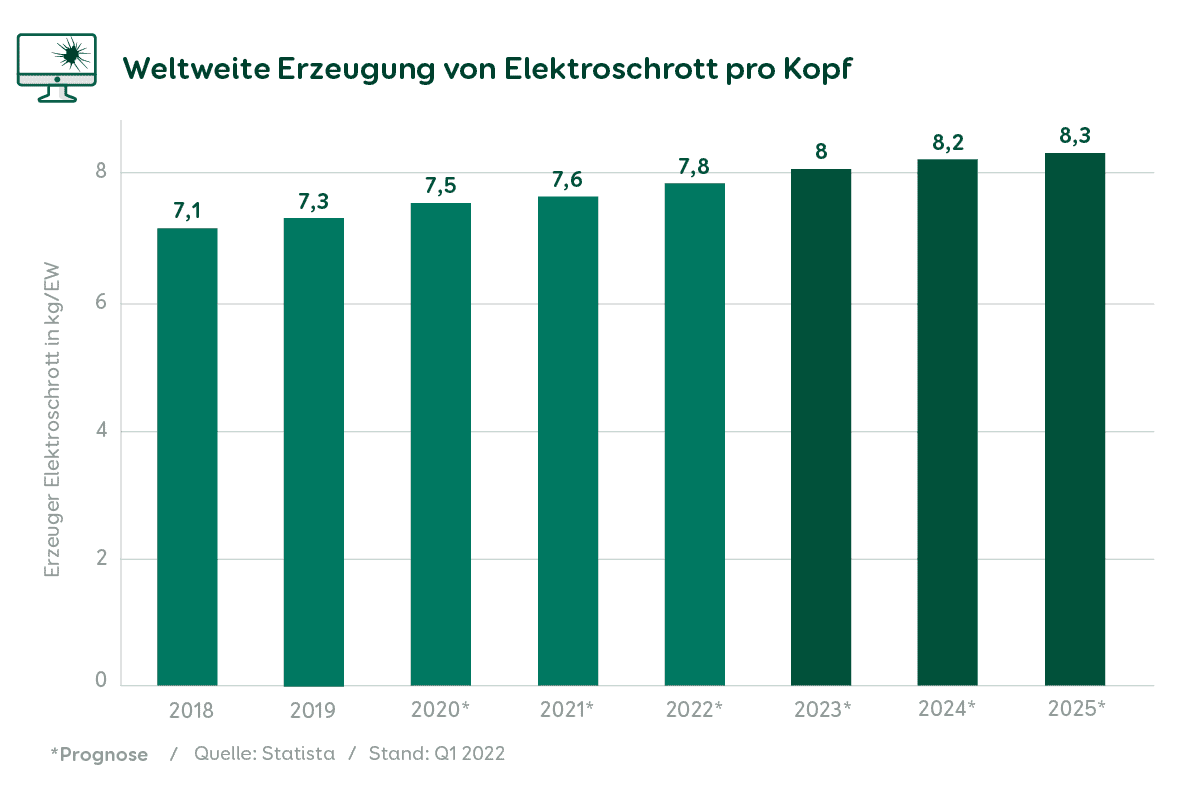

Die Prognose zeigt, dass der weltweit anfallende Elektroschrott pro Kopf noch zunehmen wird.

Ist der Handel in der Rücknahmepflicht?

Ob ein Betrieb Ihre Elektrogeräte zurücknehmen muss, hängt von seiner Größe ab. Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz ElektroG sieht eine Rücknahmepflicht fürHändler vor, deren Verkaufsfläche über 400 Quadratmeter beträgt und die elektronische Produkte verkaufen. Das gilt auch für Elektro-Onlinehändler: hier zählt die Lagerfläche. Für kleinere Geschäfte ist es dennoch möglich, Altgeräte freiwillig zurückzunehmen.

Ab dem 01. Juli 2022 sind auch große Lebensmittelhändlerdazu verpflichtet, kaputte Elektrogeräte kostenfrei zurückzunehmen. Das ist der Fall, wenn ihre Verkaufs- bzw. Lagerfläche über 800 Quadratmeter groß ist und sie mindestens Kleinelektronik anbieten. Weiterhin müssen die betroffenen Händler ihre Kund:innen über die Rücknahme von Elektroschrott und den Rückgabeprozess informieren.

Ein größerer Betrieb muss Ihr Altgerät entsorgen, wenn Sie dort ein vergleichbares Neugerät kaufen. Falls Sie nichts kaufen, können Sie dort trotzdem Elektrokleingeräte entsorgen, die eine Kantenlänge von höchstens 25 Zentimeter aufweisen. Einen Kühlschrank oder Ähnliches muss der Betrieb in diesem Fall aber nicht zurücknehmen. Hersteller sind dafür verantwortlich, die Rücknahme und Entsorgung von Altgeräten zu finanzieren. Das bedeutet, dass für Sie keine Kosten anfallen.

Werden Sie beim illegalen Entsorgen von Elektroschrott erwischt, müssen Sie mit einem Bußgeld rechnen. Wie hoch es ist, hängt vom jeweiligen Bundesland ab. Vereinzelt sind Bußgelder bis zu 10.000 Euro möglich

Hier können Sie Ihre Elektrogeräte entsorgen

Auf einem Wertstoff- oder Recyclinghof werden Ihre Altgeräte kostenfrei angenommen. Es kann vorkommen, dass Sie vor einem Recyclinghof von Personen angesprochen werden, die anbieten, Ihnen die Geräte abzunehmen. Wollen Sie sicherstellen, dass sie umweltgerecht entsorgt werden, sollten Sie Ihre Altgeräte aber nur innerhalb des Recyclinghofs abgeben. In der Regel handelt es sich um illegale Händler.

Die Abholung von Sperrmüll ist in manchen Orten bereits in der Abfallgrundgebühr enthalten. Sie müssen also nur einen Termin bei der Stadt machen. In anderen Städten ist es nötig, einen Sperrmüllauftrag zu erteilen. Die Entsorgung ist dann kostenpflichtig.

Die Preise werden meist nach der Größe des Sperrguts berechnet. Wollen Sie Ihr Sperrgut kurzfristig abholen lassen, erhöht das die Kosten in der Regel. In Berlin gibt es etwa einen Standard-Tarif für die Abholung innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen. Dabei bezahlen Sie pauschal 100 Euro für fünf Kubikmeter Sperrgut und 20 Euro für jeden weiteren Kubikmeter. Geben Sie dem Unternehmen vier Wochen oder länger Zeit, zahlen Sie nur die Hälfte.

Wertstoffhöfe sind in jeder Region zu finden. Eine Voranmeldung ist oft nicht notwendig.

Sie können Elektroschrott auch verkaufen, denn nicht immer ist ein Gerät, das entsorgt wird, auch kaputt. Auf verschiedenen Plattformen im Internet haben Sie die Möglichkeit, gebrauchte Geräte zum Kauf anzubieten. Auch Tausch- und Verschenkbörsen bieten sich an, um Müll zu reduzieren.

So vermeiden Sie Elektroschrott

Geräte tauschen

Der ständige Neukauf von Elektrogeräten vermeidet unweigerlich das Entstehen von neuem Elektroschrott. Anstatt also immer wieder neue Geräte zu kaufen, können Sie Geräte, die sie selten benutzen, zum Beispiel Bohrmaschinen oder Brotbackautomaten, mit Nachbarn, Freunden oder der Familie teilen und tauschen. Das spart Geld und Sie benötigen weniger Stauraum.

Geräte mieten

Werkzeuge und Gartengeräte lassen sich auch gegen eine Gebühr im Baumarkt für einen oder mehrere Tage mieten oder ausleihen. Eine Bohrmaschine kostet so pro Tag etwa 15 bis 25 Euro zuzüglich einer Pfandgebühr; eine elektrische Heckenschere ist ab 18 Euro für vier Stunden ausleihbar. So können Sie sich den Kauf von Geräten, die Sie nicht regelmäßig brauchen, sparen.

Defekte Geräte reparieren

Viele Elektrogeräte lassen sich auch wieder reparieren. Und auch wenn die Garantie abgelaufen ist, kann eine Reparatur günstiger als ein Neukauf sein. Hierzu gibt es viele Läden und Plattformen, die sich auf die Reparatur von Elektrogeräten spezialisiert haben. Oder Sie legen unter Anleitung selbst Hand an: in sogenannten Repair-Cafés.

Fachfirmen für Ihr energieeffizientes Hausprojekt beauftragen

Haben Sie bereits eine konkrete Vorstellung, welches Hausprojekt Sie umsetzen wollen? Dann finden Sie jetzt auf Aroundhome passende Fachfirmen in Ihrer Region, die Ihnen bei der Umsetzung helfen.